1、托马斯·舒伯特,葆拉·贝尔,兰斯顿·伊贝尔,恩诺·特雷布斯,马蒂亚斯·勃兰特 主演的电影《红色天空》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《红色天空》来自于德国地区。

2、《红色天空》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2023年在德国上映,《红色天空》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达8136分,《红色天空》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《红色天空》值得观看吗?

《红色天空》总评分8136。月点击量856次,是值得一看的剧情片。

4、《红色天空》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《红色天空》是上映的剧情片,由影星托马斯·舒伯特,葆拉·贝尔,兰斯顿·伊贝尔,恩诺·特雷布斯,马蒂亚斯·勃兰特主演。由导演克里斯蒂安·佩措尔德携幕后团队制作。

5、《红色天空》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《红色天空》是著名演员托马斯 代表作,《红色天空》免费完整版2023年在德国隆重上映,希望你能喜欢红色天空电影,红色天空剧情:一个炎热、干燥的夏日,如同过去几年一般。森林火灾是无法控制的。四个年轻人在离阿伦斯霍普不远的波罗的海度假屋里相遇。慢慢地,不知不觉中,他们被火焰筑成的围墙所包围。红色的天空笼罩着他们。他们充满怀疑,他们满是害怕——但却不是因为火灾。是爱让他们害怕:“谁会在坠入爱河时死去 ……!”他们越来越亲近,他们渴望着,他们相爱着。然而熊熊火焰已无限逼近

原文于2023年2月24日首发于 陀螺电影 公众号

一种莫名的焦虑,是蔓延在佩措尔德新作《红色天空》中从始至终的底色。

几乎从甫一开头,导演便在极力试图书写一种烦躁的焦虑情绪——二人相约前往度假小屋,行至半途车坏了,主角与朋友只能步行穿过森林前往目的地,在路途中还差一点迷路,等到了度假小屋,又得到了小屋已有人居住的坏消息,这个先一步住进来的女人不收拾房间,并在晚上和情人做爱的时候发出噪音影响主角二人休息……焦躁感从一件件小事中被逐步植入,在正式搭建起叙事框架之前,观众就已被先行给予了情绪的铺垫。

而这种情绪是一直贯穿在整部电影之中的。

从主角的视角出发,就会发现,主角一直在抗拒来自于外部的各种事件,试图游离在所有人和事之外,成为一个“独立”的观察者,不论是总是邀请主角去游泳的好友,还是同住女主角以及新认识的海滩救助员,他一律拒绝所有人的任何邀请,使得情绪张力总是保持在主角这一侧,而其他三位角色从这一角度来说,则更像是主角焦虑情绪的外在具象化表现,不断用外部变化冲击内向固有存在的体验,也进一步将主角从整体情景中剥离,变得更像一个游离在外且格格不入的外来者。

这种焦虑感的源头是一种在过往的佩措尔德电影中非常难得一见的主题:创作者是如何进行创作的过程。创作过程中的这种无因的焦虑,在不少导演的电影中都是经常出现的主题,其中最具有代表性的莫过于近年来的洪尚秀电影。然而在《红色天空》中,与洪尚秀的《小说家的电影》或者《塔楼上》那样的客观剖析所不同的是,佩措尔德所采用的是一种“第一人称”的表达形式,通过创作者本人的视角描绘这种不知来由(在这里,来由也并不重要)的烦闷情绪——主角几乎每一次拒绝朋友的邀请,给出的理由都是“我还有工作要做”,然而实际上,他的工作进度并不如他所说的那般顺利,他经常会被困住,然后便一筹莫展,嘴上说着死线将之却仍然花费大量时间在无意义的刻板举动上,甚至还会经常不由自主地睡着,并在醒来之后加倍地感受到焦虑。

这种做法,或许比不上洪尚秀那般自然流畅且举重若轻,但情绪的传达是颇有效的,诚然也就是坚实的。

而整部电影,甚至也可以看作是作者试图阐释创作过程的叙述。这与导演的前作《温蒂妮》是截然不同的。如果说《温蒂妮》是试图通过构筑一个完整的、清晰的故事情节,将神话故事与现代寓言结合的尝试,而《红色天空》所书写的故事本身就是故事如何被写就的过程。

在故事中,主角总是极力避开一切可能使自己成为“故事的一部分“的事情,他拒绝所有人的好意,对朋友恶语相向且态度极差,几乎不参与任何”故事中的“集体活动(在本片中,游泳、大海、水作为重要的物象多次出现,想必是佩措尔德为了他的元素三部曲做的小设计),只想专注于自己的写作,无形之间与别的人物角色形成了较深的隔阂,这种人物关系上的割裂感,似乎也正是在暗示着主角”创作者“,和其他角色”创作者的作品“之间的关系。

而故事的结尾则更加进一步地赋予了这种“创作过程的书写“多义性和文学性。

这种多义性的发散从主角作家的出版商来到林间小屋的时候便已开始,从此处起,创作的内容和创作外真实发生的事件开始有了交叠,直到结尾作家写出新作交给出版商,多义性的构筑也就正式完成了——这一切究竟只是作家小说中的故事,还是曾经真实发生过的事情?这时候再回首看去,会恍然发现,其实早在先前叙事中,导演便已植入了不少异质感的瞬间,或许也正暗示了这一点吧:对待男主角一向温柔友善的女主角,在看完男主角的文稿后突然以非常严厉的语气批判了它;明明出版商和男主角都认识女主角,而出版商在将女主角的文稿交给男主角的时候,却只提到是一位新人作家而非直呼其名……这些细微之处的反常处理是十分直觉性的,指向创作中多义性的构筑过程。

这种可以被解读成嵌套互文的模糊处理方式,总让我想到同样擅长用影像的复杂性书写类文学的电影作品的戴普勒尚,尤其是《欺骗》。

而在《红色天空》中,佩措尔德展现出来的文本组织能力,文本密度以及对于段落组织的灵巧性,都是不及戴普勒尚的,这也是《红色天空》的一个问题所在:对于创作的无因焦虑的描述也好,试图展现创作的过程也罢,最终都是缺乏深入发掘的,只有横向的堆积,无法做到如同《欺骗》一般的厚度和复杂度——终究是体量较轻的小品。

但即便如此,《红色天空》也已经是和佩措尔德前作大相径庭的作品了。

或许我们可以再耐心等待下一部更加完善的新电影,来证实我们的猜测:佩措尔德在试图做出一些改变。

但现在,我们可以先不用着急催促。毕竟,创作者的焦虑是一种旁人看来莫名其妙并且创作者自身也难以控制的东西——正如佩措尔德在《红色天空》中尝试传达的那样。

佩措尔德又拍了一部看似小品,实则多义的电影。之所以这么说,是因为佩措尔德的上一部作品《温蒂妮》也是如此,在这个奇幻爱情故事的背后是柏林的城市变迁和历史发展。对于德国以外的观众来说,不太容易看出Undine和Christoph工作的地点或内容分别对应东德和西德,Undine的工作内容与东柏林的城市建筑有关,她是一名城市博物馆的讲解员,而作为工业潜水员的男主角Christoph的工作地点在德国西部的威斯特法伦,我看德国地图推测他下潜的河流可能会汇入德国的其他河流,最后流经或汇入柏林。在知道了这些极其重要的细节以后,我看男女主角为了到对方住址而经常乘坐的火车都有了不一样的感觉,我会想象那条铁路在两德时期是否曾废弃过(不确定)。铁路从使用到废弃再到重新使用的过程看起来好像一切都没有发生过变化,就像Undine的讲解词所说的那样,“现在在柏林的市中心有一座建于21世纪的博物馆,其形状和结构仿造了18世纪统治者的宫殿,现在具有欺骗性的论点在于,这与当初没什么大的区别,这大致上等于断言进步是不可能的”。这大致上也是德国由分裂再走向统一的一个寓言。Undine在一次练习讲解词时让Christoph指出曾经的一个地方在现在的城市里的位置,这个地方的变化非常大,使得佩措尔德即使不在镜头里表现出任何的位移也能制造出时空的眩晕感,如果你曾去过由某些具有历史意义的旧址改造的博物馆,你可能也会有相似的感受。

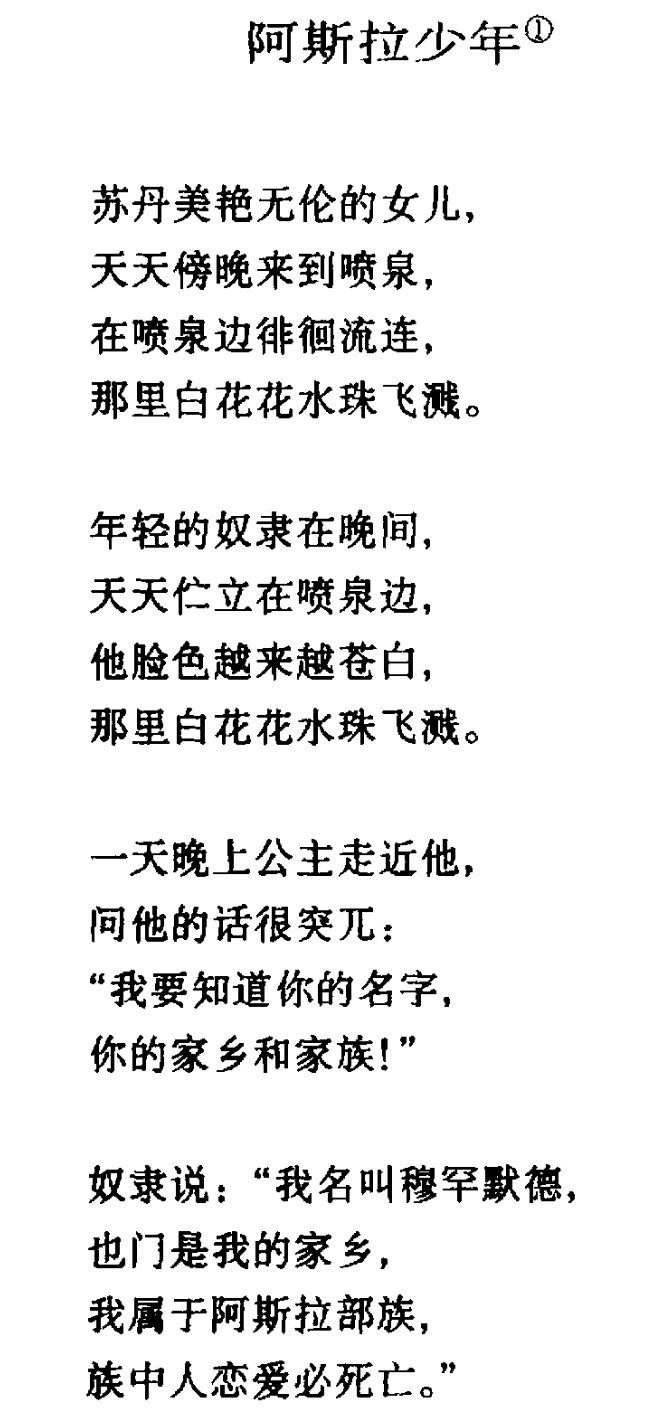

n《红色天空》里的故事既像是一位莫名焦虑的青年作家的真实经历,又像是他书里写的故事,而这让我想及《百年孤独》里羊皮纸上的“判词”和整个故事的关系。在这部电影里同样有明显的“判词”存在,即海因里希·海涅的诗《阿斯拉人》。n青年作家Leon不仅一直被一种无因的焦虑控制,他在夏日暂住他处的经历更是放大了他善妒、猜疑、自以为是、以自我为中心的缺点,很难想象佩措尔德竟然会这么艺高人胆大地塑造一个在观众眼里完全不讨喜的主角,并且在故事的表面上让他的成长建立在其他人的牺牲上。此时,看到了这点的观众或许自然会被调起或多或少的怒火,而在这之前,主角Leon和其他人之间气氛已然焦灼,几十公里外的山火也即将到来,从我的角度来说,这种无处不在的火灼的感觉可以达到艺术作品与观众心理之间打破界限的“万火归一”。然而,Leon这个角色注定是要被批判的,这个角色必须完成不破不立的程序。不过佩措尔德对Leon的批判是喜剧式的,就像侯麦“喜剧与谚语”系列的电影里那样。n作为“元素精灵三部曲”中的第二部,《红色天空》必然要出现一位“精灵”——葆拉·贝尔饰演的Nadja,虽然不同于她在关于水精灵的《温蒂妮》里饰演的真精灵Undine,但Nadja依旧是个神秘的角色。 Nadja虽然不是绝对主角,但Leon和另外两个角色Felix以及Devid之间真正的连接需要依靠她,哪怕Leon一开始是跟Felix同行来到故事中的林间小屋的,这座房子其实是Felix去世的父亲留下的。Leon为自己创作的手稿苦闷,一开始他拒绝将手稿给Nadja看,他怕“不恰当”的评论影响自己,因为之前一位清洁工说他的作品“有点矫情”让他焦虑了许久。当他最后终于愿意把手稿给跟他逐渐相熟的Nadja看时,Nadja阅后却告诉他“你知道这就是垃圾”。只知道Nadja是冰淇淋售货员的Leon觉得她怎么可能懂文学,然而Nadja却是一位正着手关于海涅的博士论文的学生,若非Leon到访的编辑Werner问起,她并不会主动说起这些事。如葆拉·贝尔所说,Nadja并不是一个会做“你好,我叫xx,我在写一个关于xx的博士论文”这样的自我介绍的人。Nadja身份的揭晓发生在角色们第二次在餐桌旁的饭后聊天,观众可将此看作Nadja对Leon无意识且无恶意的回击,他在第一次饭后聊天时对Devid整个人有很强的攻击性,在他对Devid进行攻击之前,饭桌上满是欢声笑语,甚至发生了一件可以称得上浪漫的事,而他偏要做那个扫兴的人,佩措尔德在这样的段落上并没有采用“尴尬美学”,此处的错位喜剧和Nadja包容的视线暗合。n在第一次饭后闲谈以前,Felix已经和Devid互相了解过了,然而这时Leon对Devid还存在偏见,他以为Devid是Nadja的情人,认定Devid是让他不得不牺牲良好睡眠的人,对Devid海滨救生员的身份也颇有微词。在饭桌上,Devid编了一个冗长的故事,没想到这竟是为了和Felix的一个吻,这也是Nadja和Devid都心知肚明而Felix后知后觉的告白。这样的跟山火一起愈演愈烈的爱欲最终让开着拖拉机去拖车的Felix和Devid像庞贝古城里保持依偎姿态消亡的火山爆发见证者那样相拥而亡,他们并非因窒息而死,反而是被活活烧死的,在Leon真正称得上好作品的小说的叙述里,他们在最后一刻相拥见证了红色的天空和死亡。而Nadja背诵的《阿斯拉人》的那句“一旦相爱,注定消亡”便是对他们的命运的判词。很多人说Leon的成长建立在Devid和Felix的死亡以及Werner的重病上,但实际上他们其他角色的故事是独立且完整的,这样说有点强加因果,把其他角色工具化,但实际上你能像在现实中那样自然而然地了解到他们的前史,作为电影空间外的观众,我们可以感受到他们在电影那个时空的当下略带神秘感的鲜活。n佩措尔德和贝尔都透露过,这部电影灵感来源于侯麦的电影,尤其是侯麦的夏日电影,佩措尔德说德国很少有夏日电影,但在他看来,夏日电影可以很好地反映各行各业、各种族各肤色的人们的精神面貌,因为夏日电影中几乎是必不可少的沙滩能少见地将迥异的人群集中到一起。侯麦夏日电影的主角大多数是年轻人,镜头对准他们并忠实地记录他们的所言所行就可以很好地将一代人如何爱、拥抱、亲吻、行走、交谈,以及背叛保存在影像中,让多年后的人们得以了解当时的一种社会心态。而这也是佩措尔德在侯麦的电影中发现并且喜欢的事。除了有明显的夏日元素的侯麦电影外,我认为侯麦的《绿光》也启发了佩措尔德的创作,《绿光》中的女主角Delphine一开始非常内耗,永远是那个“扫兴”的人,从表面上看,她的可爱之处十分稀少,不了解或者初步了解她的人会觉得她顾影自怜、自怨自艾。但她自己其实知道必须得等到某样东西出现自己才能有好转,比如那一点日落时分的绿光。这种在等待中依旧内耗的心境根本不是一成不变的,它促成了这个角色成长的弧光。《红色天空》里的Leon因为逐渐能看到自己世界外的他者而成长,但这是一个他非自愿的过程,他因为写作难产不得不暂时跟别人合住在一个远离喧嚣的地方,他人与他自己的世界边缘的摩擦异常激烈,若非因为对Nadja隐秘且最终失落的爱意和Nadja热情帮助他融入人群,Leon会更难获得成长,继续当一个“巨婴”。Delphine和Leon的成长是视角转变的关键,他们开始成长时,电影变得自省并悄悄引导观众自省,断绝观众对角色一味的讨厌,让产生共鸣的角度出现。nLeon明确自己喜欢Nadja,但在这一刻之前,他几乎是毫无缘由地宁愿内耗焦虑到极点也要对这种感情秘而不宣。除了因为Leon此前对Nadja的偏见与情不知何所起的巨大反差,我很难想象到这是为什么。而Nadja在复杂程度上更上一层楼,她作为并非绝对主角的“火精灵”看到了Leon频率极高的“我还有工作”的拒绝放松的托辞下无因的焦虑、敏感和脆弱,真正包容和喜欢作为人的他,这可以说是一种精灵或天使的大爱,但佩措尔德并没有给出很明显的Nadja真的是精灵的线索,我觉得Nadja是具有精灵特质的人,Felix也无意中说过自己觉得Nadja很热心,人很好。代表Nadja精灵特质的大爱最终是否会让凡人之身的Nadja对Leon产生爱情的感觉我们不得而知,因为我们并没有被赋予全知全能的上帝视角,但我并不排斥这样的爱情发生,它完全可以是爱情的一种模样,相对更极端的例子有《面纱》中沃尔特对凯蒂的爱。而光是在Nadja这一条线上体现的多义和神秘就已经构成了包括《红色天空》在内的很多电影吸引我的地方。n其实,谁知道电影里他们经历的山火,电影外我们可能会经历的灾难会不会又是一场维苏威火山的喷发呢?我感觉佩措尔德在疫情后拍摄的这部《红色天空》的一大意义是认清我们所无法控制的事情,看清世界并不是围绕着我们转的,放下对他人的偏见,解开给自己套上的枷锁,不让负面的东西阻止我们享乐,这是这部电影现实的一面。而它之所以浪漫且诗意,是因为它甚至允许爱欲不合时宜地生长,或者说它能够想象到可能并没有这种所谓不合适的时刻,就算是在类似庞贝古城被抹平前的最后一刻这样的时候。总会有像Felix和Devid那样的人,不惧怕《阿斯拉人》里的判词,一旦相爱,注定消亡。

德国导演克里斯蒂安·佩措尔德“元素精灵”三部曲第二部《红色天空》在第73届柏林国际电影节斩获评委会大奖,本片由托马斯·舒伯特、葆拉·贝尔、恩诺·特雷布斯、兰斯顿·伊贝尔、马蒂亚斯·勃兰特主演。

在颁奖礼举行前,导筒directube与海外媒体一同圆桌专访了《红色天空》主演葆拉·贝尔,作为老搭档导演佩措尔德元素精灵系列的核心演员,柏林影后贝尔正在最正确的道路上绽放演技。

贝尔专访正文

问:我想这是你第三次与克里斯蒂安(佩措尔德)合作了?这一次的情况如何?因为当然,第一次是试图从工作过程中了解对方的情况。但我认为现在你们更多的是……“来吧,我有一个剧本给你,开拍!”你们之间的工作应该更容易了?

葆拉·贝尔:是的,这是完全正确的。我认为,来到电影或电影片场,大多数时候,你就是需要很多时间来了解对方。所以了解你的导演、你的同事、团队,这需要很多时间。为了有安全感,为了作为一个演员更好地工作,要打开自己,能够信任他们,并且要感到,“好吧,我觉得很安全。我们开始吧”,这需要很长的时间,通常。然后到了拍摄的第20天,你会想,“好吧,现在我们可以重新开始了。因为现在我认识每个人,我知道在片场如何工作。”现在第三次与克里斯蒂安合作,对我来说,这真是太好了,因为到目前为止,我们有两次精彩的拍片经历,然后他很早就让我参与到这个故事(《红色天空》)当中。一开始,他只是告诉我这个故事,然后说,“好吧,我有一个想法。因为在疫情之后,我想要一些轻松的东西。我真的想拍一部非常、非常轻松和有爱的夏季电影”。所以第一次,他只是告诉我他的想法。这已经不同于从一个你不认识的人那里得到一个剧本,然后说:“好吧,让我看看,这就是一个剧本。我不知道该把它放在哪里,会是什么样的风格。”我是通过克里斯蒂安自己来了解这个故事的。当有人向你介绍故事时,而不是“读它,然后决定”,这是很不同的。所以我觉得非常非常投入,真的感觉是一起工作,而不是为某人工作或创造一个画面。这真的很有趣,感觉就像一个电影家庭,你在一起创造电影,而不是像 “我是你的女演员,告诉我怎么做。”所以,这也许就像现在看起来的电影氛围一样自由。

问:他有没有让你看侯麦的电影?因为他在疫情期间重温了侯麦的电影。

葆拉·贝尔:我们都得到了作为礼物的蓝光DVD,所以后来他打电话给我说:“我看了侯麦的这部电影”。所以我们都看了,我们进入了这种讨论电影的氛围中。在疫情期间,我们有这么多时间,得了新冠你很头晕,然后就飘到这些来自另一个时代的夏季电影中。这真的很有启发性。我们觉得:我们需要这种氛围的回归。

问:佩措尔德盛赞过你。那么你还记得你们第一次见面时的情景吗?你们之间的这种特殊联系是什么?

葆拉·贝尔:我们第一次见面是在最近刚去世的一位很了不起的选角导演的办公室。克里斯蒂安认真在做他的选角程序。他不喜欢把人安排来,准备场景,然后测试这些人。他更像是,“好,我想了解你。让我们谈谈你可以扮演的角色或你的工作”。他知道人们的工作是有启发性的。所以他真的只是友好,而不是那么强地在测试。这是我们第一次见面,他只是不停地在谈论所有事情。然后有一刻,选角导演说,“好吧,也许你想开始谈论电影了。”然后克里斯蒂安告诉我电影的情况,我们谈论我的角色,玛丽。然后,在所有这些之后,他就说,“好吧,我希望你能扮演这个角色。我会把剧本发给你,你就读一下,然后让我知道你对它的看法。”(我们的合作)真的就那么开始的。所以,当时真的很平静,不像那种很兴奋的,“天啊,某个大人物给我打电话,我要去准备我的角色,希望我得到这份工作!”它真的更像是一个邀请,让我们了解对方,然后决定对方是否可以成为一个好的合作对象,真的就看你们是不是在同一水平线上。

问:你和他在一起是否有一些以前和其他导演没有的感觉?我的意思是,因为你是一个非常希望有时间来准备你的角色的人。你没有太多的电影或太多的项目在其他导演身上?所以你需要有一个你信任的人吗?他和其他导演有什么不同?因为你选择和他一起做电影,做梦,所以我想这是一个对你很重要的导演?

葆拉·贝尔:是的,当然。实际上就像你说的,对我来说,信任在表演过程中是非常重要的。当你有更多的信任或信心,或者你觉得有人陪伴,工作就会变得更容易,因为我认为演戏是一件事,但在电影片场,和在电影片场演戏是完全不同的事。克里斯蒂安真的很棒,创造了一个如此独特的氛围。我从来没有在这种早上有这么多时间排练的条件下工作过,就只有所有参与演出的人。你没有处在有压力的情况,人们在等待,看着我们,“好吧,我们到底要不要开灯?”我只知道克里斯蒂安是这样工作的,这使得它真的很特别,很容易平静下来,专注于要做的事情和场景。这样的工作很有趣,而不是像“我有10分钟,让它发生吧,我们就那么去做吧。”和他们一起工作很有趣。

问:这是你正在寻找的那种项目吗?当你选择一部电影时,你在寻找一些特定的东西,还是?

葆拉·贝尔:我总是从剧本开始,看电影的主题,看角色。对我这个演员来说,我必须找到对我来说很有趣的东西,因为我总是……我的工作理念是,如果有对我有启迪的东西,我可以把这个启迪给电影。如果从一开始我就想,“那是角色,但现在不是我要的主题”,我认为这种想法会继续下去,然后电影也会失败。所以我总是由我的心来决定,什么东西触动了我,然后我会找到力量去创造一个角色。但当然,就像周围的环境与剧本或角色本身一样重要,与克里斯蒂安的第三次合作就是这么简单。当然,这件事我是这样想的,如果你有一个好的角色,我还会和你合作。但是,我还是经常对克里斯蒂安说:不是说我们做了三部电影,所以让我们再做八部吧。这真的很像,如果你有一个新的想法或新的剧本,我很愿意读它。但是,我们必须找到方法……

问:看它是否有效。

葆拉·贝尔:是的,没错。要看你们是否又是匹配的。因为我认为最悲哀的事情是意识到我们有过这么好的经历,然后突然,我们被期望击中,我们对对方感到失望。对我来说,这对找到项目的关联感总是很重要的。

问:但是,当然,可能你还是要参加三部曲的第三部分。所以我们期待你会出现在里面?

问:是,我们正在谈论的三部曲……

佩措尔德(路过圆桌,对大家打招呼): 这里一切OK吗?

(众人笑,佩措尔德离开了。)

葆拉·贝尔:我们昨天在播客中谈到了这个问题,因为克里斯蒂安被问到:你的三部曲的第三部分是什么?他就说:“嗯,我上一个三部曲有四部电影,我现在的三部曲有两部电影。”

问:但你正在制作一部。

葆拉·贝尔:是的,但我不确定它是否是三部曲的一部分。

问:在上一部电影《温蒂妮》中,那是一个浪漫的故事,主要是你和Franz Rogowski在对戏。这一次,情感状态更加复杂,你基本上是与其他三个演员互动。我想问的是,你如何传达这种复杂性?处理这个问题是否比前一次更有挑战性?

葆拉·贝尔:嗯,这一次,我们真的有一个很奢侈的条件,我们只在这个房子和海滩上拍摄。房子是在柏林,海滩是在波罗的海。所以我们可以按时间顺序进行拍摄。故事之间没有那么多的跳跃性。这总是很有帮助,你盯着已经发生的事情,以及将要发生的事情,让你有能量流动。你通读剧本,你通过剧本发挥,所以这帮助很大。我不会说处理更多角色之间的关系比处理一个角色的关系更难。有时只有一个人的时候甚至更复杂,因为那时真的就只有一个人。而如果有三个或四个人参与,它总是动态的,也是在创造一个场景。所以,我不会说它更难。它只是非常不同。

问:你最喜欢的冰淇淋口味是什么?

葆拉·贝尔:我不知道。取决于冰淇淋店,我想。

问:还有一个关于你的角色的问题是,她是一个文学博士生,那你在进入这个角色之前,有没有准备读一些诗歌,做一些文学方面的准备?

葆拉·贝尔:是的,我在想,对我来说,我的角色有一份工作,这有点新鲜。我刚刚开始接触有工作的角色。当然,我在想,当你有了学士、硕士,然后开始在博士项目上工作,关于海涅,一个非常著名的作家,是怎样的一种感觉。我必须要知道他在写什么,为什么。那么为什么她这么喜欢这种文学,尤其对他的风格这么感兴趣。因此,当然,我在拍摄前读了很多海涅的作品,进入了这样的氛围:这个主题是什么样子的?他在处理什么问题?也许现在对她来说什么是重要的?但另一方面,她并不是真的在谈论自己写的论文。所以她不是这样的人,“你好,很高兴认识你。顺便说一句,我正在写我的毕业论文,关于这个题目。” 她更像是,“我在冰淇淋店工作,我在做这个,我在做那个,如果你想吃点东西的话,我在准备一顿饭。”所以她在某种程度上真的很务实,真的很简单。多了解她一点是很重要的,但另一方面,我认为她的行为方式比她的工作更能告诉你她的性格。

问:因为她是一个非常神秘的人,所以你很难进入吗?还是你必须建立一些东西?因为在屏幕上,你和她融为一体,你喜欢深入到你所诠释的角色中去,这和她的神秘感有关吗?

葆拉·贝尔:是这样的,在《过境》的时候我得以了解克里斯蒂安的神秘女性角色,我有点挣扎着去了解玛丽的内在秘密,因为她突然出现在那里,然后她又离开了,你不确定你是否已经看到了她,是真的她还是假的。这个角色甚至更不明朗,我当时在做这种准备,我觉得玛丽在某种程度上就像,“好吧,我必须这样做。不,也许这不起作用,我必须朝这个方向走。”然后,我有点习惯于这个角色,她并不真正符合剧本的通常情节结构,她其实不处在我们习惯的结构中。实际上,纳迪娅(贝尔在《红色天空》中的角色)也是如此,她并不是个女配角。你不可能真正了解她,也不可能得到特权评价她说:“哦,她就是那样的。”对我来说,这更像是一种能量的氛围,一种气氛,什么是莱昂(托马斯·舒伯特饰)不能处理的问题?或者他在寻找什么?在这种情况下,她能成为什么?我和克里斯蒂安谈了很多,参考他对这个角色的想法。当然,与我的其他同事的互动对我创造这个角色帮助很大,她是如此在自己的世界里,但又如此有存在感,可以对她的伙伴作出反应。

问:你以前和他们合作过吗,其他演员?

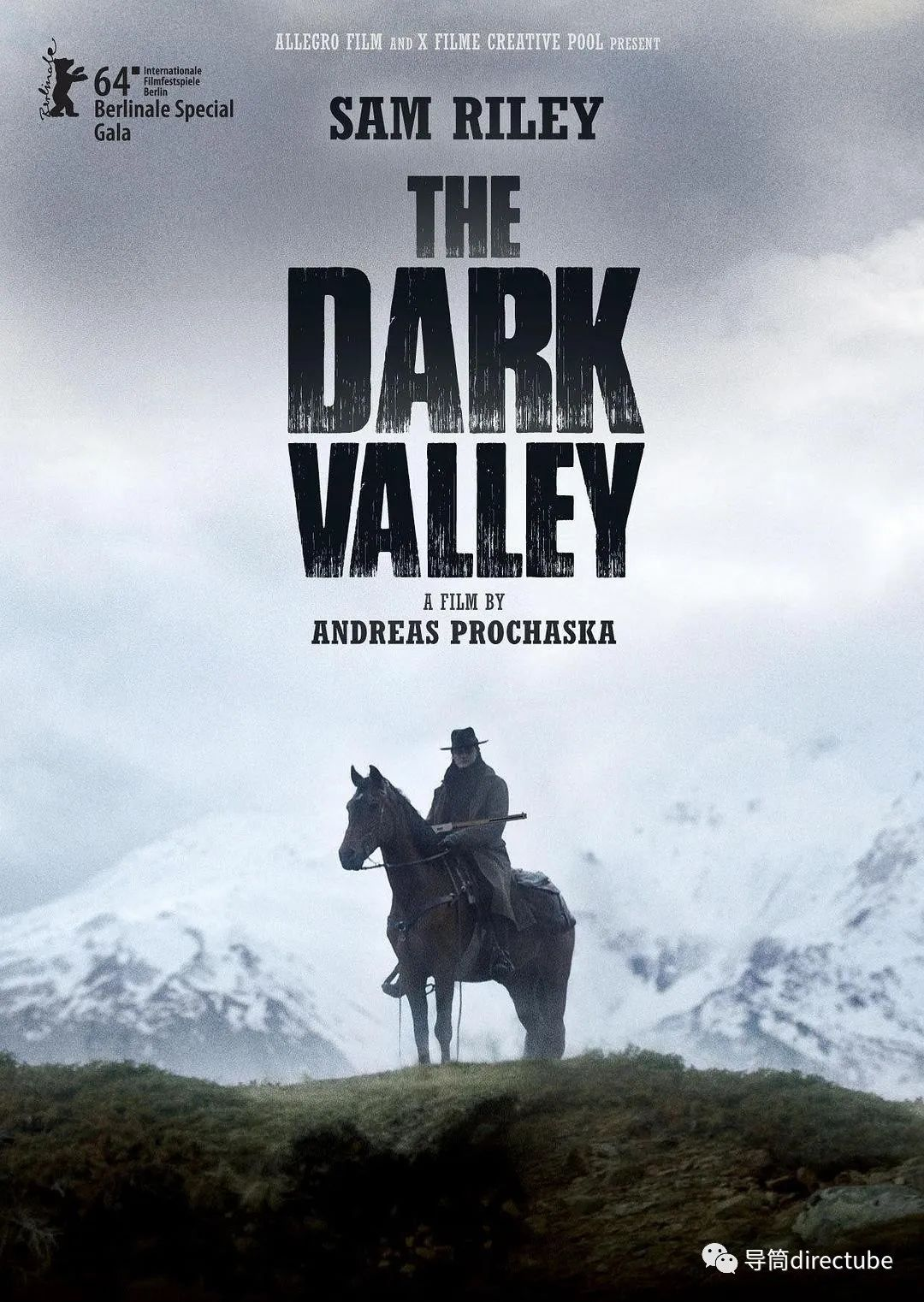

葆拉·贝尔:是的,我和恩诺(特雷布斯)一起工作过,在我的第一部电影《波尔日记》中,当时我14岁。那时候他演我的表哥。我们也在拍摄《温蒂妮》的现场见过。还有……托马斯·舒伯特,我们在《幽暗山谷》中也曾经是一对夫妻。那是我们18、19岁的时候。

一开始真的很有趣,当我们在朗读排练时相遇,因为我们坐在一张桌子上,我当时想,这太奇怪了。我们都是成年人,我们从十几岁起就认识对方。所以那是非常非常有趣的,我想在某种程度上,它帮助我们彼此之间如此放松,因为如果你知道对方……我和恩诺不是从14岁开始的朋友,当然,不是说我们从相遇的那时起就是最好的朋友了。但是我们在那么年轻的时候就认识了对方,我认为这会一定程度上改变了你们的关系,当你在14岁或16岁时就认识一个人,你们更像学校的朋友,更多地出去玩,你们做不同的事情,你们不谈论,我不知道,政治,或其他。所以它更像是,“你怎么样?”这是另一种氛围,就像其他时代的朋友。我认为与托马斯和恩诺一起,这有助于从一开始就创造一个非常、非常轻松的氛围,只是因为我们从小就认识对方。

问:如果我们说到放松,我很惊讶,你的角色没有任何大惊小怪,她从救生员转移到了男孩身上。她先是一个情人,然后转向男孩那里,所以你很容易就接受了你在人物之间移动的方式……

葆拉·贝尔:嗯,这是我的角色,克里斯蒂安实际上创造了她这样的角色。所以,我很喜欢她,她不喜欢“什么是爱”或者“恋爱关系是什么样子的”这种经典想法,而是更喜欢:在当下的这个时刻,我们的联系是什么?我认为那个房子里的夏天,对他们每个人来说,都是在人生阶段之间,所以他们都在为下一步做准备,他们的个人发展是想要文凭,写第二本书,准备上艺术学校……所以他们都在准备下一步。我认为在这段时间里,我们不在家里,而是在一个不是他们中任何一个人的家的房子里。这就像一个自由区,一切都有可能,而且与家里不同。所以我认为在这些时候,特别是当你在放暑假的时候,这也是克里斯蒂安想做的,一部夏季电影,因为在这段时间你会离开家,离开所谓的一些结构,你可以发现新的结构。它更容易……比如说,“我现在恋爱了”,以及“事实上,我没有听说他和别人有染,但这对我来说没什么,因为我自己一个人很好。”所以,我真的很喜欢这一点,他们不是彼此的什么唯一。

问:你在片场拍摄的印象最深的一幕是什么?有这样一幕吗?印象最深的一场,或者是让你最感动的一场?

葆拉·贝尔:嗯,拍摄都不太一样……一个令人印象深刻的……例如,灰烬从天空掉下来的场景。如果你在片场做,那真的是技术性的,有人创造了灰烬,“这太多了”,“这还不够”。所以这真的让你无法专注于正在发生的事情,你会想“现在是正确的时间吗?哦,不合适,我们必须等待。好的。现在不行,我们太晚了。”因此,这真的是在创造场景,与观看它们不同。我不知道,我只是非常享受看电影的过程,因为我认为我们的剪辑,BettinaBöhler,她做了如此出色的工作。在拍摄电影时,我认为某些场景很有趣,或者我真的在欣赏托马斯的表演。但另一方面,我不确定这是否只是我当下的观点,因为我在这个泡沫中,或者它是否会为我留下。而现在看到电影,我会想,Bettina创造了这个,这个时机,它可能是有趣的。我只是非常享受看这部电影。

问:你提到当你与导演合作时,有被期望打击的风险。而你作为一个女演员,从你开始受到赞誉的时候就面临着这种危机,或多或少。从观众那里得到这些期望是否很困难?

葆拉·贝尔:我会说……我想每个人都有一种倾向,把事情归类来理解它或使它更容易理解。就像,“如果它适合你,那么我就知道它是什么。”我想你真的能感觉到它,人们把你放在哪个位置。但这是一件事,然后我认为下一件事是接受这一点,并且要像“是的,我知道,我适合这个。我必须实现这一点。”也许这个想法帮助了我,因为我开始得如此之早,以至于我还没有达到“好吧,我完成了学业。现在我决定我想接受这种教育,成为一名演员。然后我希望能成为一名影视演员。”因此,我进入演艺界是真的是因为儿时对表演的喜爱,它开始得非常早。然后,突然,我的第一部电影来了,但这对我来说更像是一次冒险。我当时想,“好吧,现在我想成为一名演员,我喜欢表演。我已经在舞台上了。”而现在我在做一部电影。所以它更像是,“好吧,我想可能这将是有趣的。”然后我必须完成学业。所以我的重点并不在建立一番事业上。我想这种情况一直持续到今天,我想如果只要我喜欢它,我就很高兴去做。但是如果人们给我一个奖项,是他们来决定给我这个奖项。他们让我扮演一个角色,是他们来决定让我扮演这个角色。所以他们更多地从他们的角度来看,但我不是。当然,人们会把事情投射到我身上,但我不能阻止他们。所以……

问:但你不觉得有压力?

葆拉·贝尔:没有。我知道它就在那里。但是,我知道也许你对我有所期待,但那是你的事。

问:你提到了火。那么,你是否参与了对抗气候变化之类的战斗?

葆拉·贝尔:我认为关注政治的那面很难……我认为这是两项工作,就像关心政治……气候是非常非常重要的。但对我来说,这只是……我和我的工作是搭上的。

问:有没有你向往成为的男演员或女演员?

葆拉·贝尔:没有。我的意思是,我真的受到某些作品的启发。但是……

问:能举个例子吗?

葆拉·贝尔:例如,我在电影院里看到的最近一部真正让我大吃一惊的电影是《悲情三角》。对我来说,往往是整个作品一起(给我冲击),因为我非常知道电影是如何制作的,我认为看电影是不同的,所以我不喜欢表示“这是我最喜欢的演员或女演员。”但比如,我不喜欢某部作品和某部电影,我会想,“我知道电影是如何制作的,有时最后并没有把效果体现出来。”例如,我真的很佩服梅丽尔·斯特里普。但我认为大多数时候,是看整个作品,我受到启发的不仅是演技,还有背后的个性,或者他们如何决定接受一个角色,他们如何创造,如何做他们的工作,或者他们如何谈论电影。这真的是整个……所以是的,梅丽尔·斯特里普,这些她都有。

问:弗朗索瓦·欧容有没有再找你做一个新的项目?因为法国是那么好,对他和你来说,因为它给了你一个国际面孔。我在想,我们要多久才能再见到你们两个一起工作,但自从你开始和克里斯蒂安合作以来,从来没有停止过。

葆拉·贝尔:是的,但我认为这不是一个……我不会阻止任何人。如果有人有兴趣再次与我合作,我认为这很好。但是没有,到目前为止,弗朗索瓦没有给我第二个作品的角色。

问:但你知道那部电影(《弗兰兹》),对他和你都非常重要。

葆拉·贝尔:是的,是的。

问:那好莱坞呢?

葆拉·贝尔:这是个好问题。我的意思是,我认为作为一个演员,你不可能真正计划你的职业生涯,你总是可以遇到新的人,并问自己“好吧,我实际上对什么感兴趣?我对表演英语或法语感兴趣吗?或者我喜欢什么样的电影,以及我喜欢成为其中的一部分?”对我来说,这更像是了解我想在什么领域工作。然后,我可以看看是否能联系人,或者我可以准备我的语言技能。但我认为这不是那么容易说,“我很想和他们一起工作。”我必须等待匹配的角色。所以我想……五年前我绝不会想到会像这样坐在这里,它是怎么来的就怎么来。所以……

问:我相信你在漫威的作品中会很出色。你是一个非常好的演员。

葆拉·贝尔:是的,当然。我想这绝对会与我目前所经历的不同。例如,在克里斯蒂安的拍摄现场,这就像德国的文艺电影,然后去到那里,我想真的会是另一个世界。

问:所以对你来说,故事和剧本比和谁工作更重要,比如导演,比国家和该国的电影工业更重要?

葆拉·贝尔:不是更重要,但对我来说,一个名字并不是通往好的作品的门票。所以,只是因为有的导演有非常好的电影,大名鼎鼎,这并不能帮助演员有一个好的拍摄经验或一个好的角色。当然,我的意思是,我对与有才华和非常有趣的导演合作非常感兴趣,但也必须有正确的角色。正如我已经说过的,我总是用心选择我的角色,如果我觉得与它有联系或有兴趣,因为我认为只有你的心充满了它,你才能真正的好。如果你内心有一些东西,就像“是的,我想讲这个故事”,就更容易激励自己去做。所以,这是一个决定性的选择。你有兴趣吗?因为如果,比如说,人物非常有趣,但你对剧本没感觉,对这个有问题,或者不理解,那么也许我不会做它。有很多东西可以创造出一个我觉得舒服的工作状态。

问:你能举个例子吗?你不必提及名字,但你对哪种作品说过不?

葆拉·贝尔:就像我刚才说的,如果我觉得我不理解我的角色或角色所处的位置。我的意思是,很多人都在说,很多女性角色仍然……当然,你可以在其中创造一些东西,但也许它没什么……比如要女性角色为男性角色服务的那种。当然,你可以演这种角色,但这不是真正的乐趣,也不是真正的新东西。我不知道用英语怎么说……就像一种锻炼,或要学习或发现的新东西,而我喜欢在每个角色中寻找新的冒险。有时你被要求的角色与你已经演过的东西非常相似,我喜欢演某个角色,但是我没有必要做第二次。或者,有一些剧本之外的已知的东西,或者其他……很多因素都可以导致这个方向。

问:你会说你和克里斯蒂安的这次的工作经验是不同的吗?从我的角度来看,《红色天空》比你以前和他一起拍的作品更现实一些。你同意吗?它是不同的吗?

葆拉·贝尔:绝对是。《温蒂妮》有对童话的巨大依赖,对我来说,有一个巨大的创作方面,创造她时我问自己,当她说她来自于水,当她说她需要回到水的时候,她来自于哪里?这个水底世界是什么?她是一个美人鱼吗?她是什么,一种幽灵?一种能量?水下的其他动态是怎样的?所以这真的很好玩,真的很幻想:她从哪里来,对她来说在地球上是怎样的?这真的是一个幻想的世界。现在对于《红色天空》,我认为因为每个演员都来自另一种风格,也许。所以我认为这使得它真的很真实,不人工,所以这真的很奇怪。托马斯也是如此,他是如此厉害的喜剧演员,我认为为克里斯蒂安的工作做出了这样一种新的流派。正如你所说的,它更真实,有一点飞扬。

问:更即兴?

葆拉·贝尔:是的,也许,发自内心的那种。

文 / 蓝詹

作者:Devika Girishn译者:酶

原文链接:www.filmcomment.com/blog/interview-christian-petzold-on-afire/

就像克里斯蒂安·佩措尔德导演的众多电影一样,《红色天空》是一个美丽女人与望穿秋水的男人陷入命运旋涡的故事。《过境》(Transit ,2018)和《温蒂尼》(Undine,2022)诉诸历史来诱捕他们的恋人,《红色天空》则牢牢植根于当下,这是佩措尔德“元素三部曲”中的第二部(第一部是《温蒂尼》,讲述了一个水精灵和工业潜水员之间的爱情故事)。这部电影将年轻的主角们——两名艺术工作者和两名服务员——放置于环境衰溃的边缘,一个被野火损毁的森林里。

盛夏,小说家Leon(托马斯·舒伯特 饰) 和摄影师Felix(兰斯顿·伊贝尔 饰)到达森林小屋准备开展各自的工作,结果发现这间小屋早已被一个神秘的女人Nadja(葆拉·贝尔 饰)率先占领。Leon像很多作家一样自以为是,正着手准备他的第二部小说,并对Felix悠哉的心态和冰淇淋售卖员Nadja明媚的性情感到恼火,她的生活很充实,每天骑单车工作,笔记本上写着潦草的哲学沉思,与救生员David(恩诺·特雷布斯 饰)过着聒噪的性生活,这些似乎都困扰着Leon。托马斯·舒伯特和佩措尔德热衷于让这个角色成为悲情的傻瓜(也许对于作家来说是很容易识破的),通过紧锁的瞥视、凝视以及故意挑事的俏皮话来刻画他的不安。

《红色天空》是一部经典的佩式风格的现代主义情节剧。昏沉的浪漫和毁灭性的灾难简化为资本主义世界无情又空洞的惺惺作态,但这也是这位导演迄今为止最为奇趣古怪的电影,一部将命运的奇诡置换为后现代闹剧的电影。爱与死,以一种锐利的不协调的方式若隐若现,这部讽刺情节剧关于艺术创作的平淡无味,劳工阶级的感性,以及面对吞噬一切的灾难时的徒劳无功。

今年的柏林电影节期间,在《红色天空》荣获评审团大奖之前,我与佩措尔德见了面并关于电影展开了对话。

Devika Girish(以下简称DG):我很好奇这个英文片名Afire,因为它与德语片名Roter Himmel不同,德语名译作“红色天空”。

佩措尔德:我之前从未听说过“afire”这个词,但是我喜欢它发音,我是说,“燃烧”是一个动作,而不是一张彩色照片里的图像,原初题目是《幸福的人们(The Happy Ones)》,但是已经有一个导演用了这个名字,所以我不得不修改,我的答案对你来说有点长,没问题吧?

DG:没问题。

佩措尔德:我今天很孤单,所以很乐意聊一聊。

DG:那太好了。

佩措尔德:三年前柏林电影节结束后不久,葆拉·贝尔和我必须去巴黎为《温蒂尼》做一个展评,那时新冠疫情刚开始,我们坐在餐厅,就像在战争期间一样,音乐被关掉,人们都盯着角落里的电视屏幕,马克龙宣布:“明天将全面封控。”葆拉和我必须立即返回德国,我们感觉从巴黎的逃离,就像电影一样,两个人租车穿越绿色边境。

我们在巴黎的分销商是来自菱形影业公司(Les Films du Losange) 的玛格丽特·梅内格兹(Margaret Menegoz),她是埃里克·侯麦和雅克·里维特许多电影的制片方,她给了我和葆拉所有侯麦电影的光盘(25 张 DVD)作为礼物。我和葆拉回到柏林后都感染了新冠病毒。

DG:就是那时候你做了一些狂热的梦。

佩措尔德:嗯,确实是一些好梦。

DG:我记得我们2020年讨论的时候,你就说过这个。

佩措尔德:那时我们购买了乔治·西姆农(Georges Simenon)一本书的版权,那是一个关于在法西斯压迫下年轻人丧失道德文化的反乌托邦故事,但那时我一点也不想拍反乌托邦电影,观赏着侯麦的影片,一些事情跃入脑海。在美国和法国都有“夏日电影”这种题材,比如说《不眠神话》(The Myth of the American Sleepover,2010)。在夏天,有两个月的时间,父母都不在身边,青年人找寻身份认同。在法国有《情感教育》(Education Sentimentale,1962),当你长大成人时,你可能会记得这些伤痕,一些伤害过你的事情,向你描摹过世界的东西。

DG:这是你经历的事情,还是说在电影中看到的?

佩措尔德:这是在电影中看到的。但是在德国没有这样的类型,德国的父母总是等待。在夏季,我们折返退步,然而在法国和美国的家庭中他们稳步前进,所以这些也是我的想法和发烧时梦中的一部分,我做过很多春梦,我都记不得了,但是一直有对夏季、对户外、对触摸(touching)的渴求,当时德国有一些言论表明年轻人受到新冠肺炎压制是个好事,因为他们过着享乐主义的生活方式,他们就想吸大麻,去俱乐部,不想工作。我不喜欢这样的言论,我两个孩子,他们现在都成年了,他们那个时候很沮丧也很厌恶这样的言论,然后我读了契柯夫的短篇小说。

DG:哪一本?

佩措尔德:《带阁楼的房子》(The House with the Mezzanine,1896),它是一个关于艺术家的故事。书中有两个艺术家,一个作家、一个画家,他们都是彻头彻尾的失败者。但是他们中的一个有钱有大房子,他们整日在那所大房子里闲散度日,不作画,不写作,沉溺于思考。附近有一所俩姐妹和母亲同住的住所,有一个女孩是共产主义者,想要改造社会。这两个小说中的男人,都是失败者,错失了爱的机会。

我开始带着这些记忆写作,侯麦,里维特,疫情,书写那些叫嚣着“你的假期已结束,你要去工作了”,但反手又摧毁星球的成年人们。三四天之后,我写完这个故事,起名为《幸福的人们》。因为每个人都告诉他们,你们是幸福的一代,你们无所不有。当然,后来我不得不改名。我想起了我最喜欢的一部来自六七十年代的新德国电影中鲁道夫·托米的《红日》(The Red Sun,1970),它的结局有点像《阳光下的决斗》(Duel in the Sun,1946),在慕尼黑附近的一个小湖边,他们因为深爱对方而互相开枪射杀。美国片名更好一点,更加情节剧一些。

DG:是你选的美国片名吗?

佩措尔德:不是,但是他们问过我。有一部我特别喜欢的电影,霍华德·霍克斯的《峰火弥天》(The big Sky,1952),它有一个场景也像《阳光下的决斗》一样,他们怒揍对方,然后就通过暴力开始了一段友情,我很喜欢这一幕,但我觉得《红色天空》听起来太像西部片,所以我更中意Afire。

DG:你拍这部影片时也有在参考一些恐怖电影吗?里面有80年代的恐怖元素,两个角色驱车前往森林,车子坏掉了,然后他们看着天空寻找一些火灾引发的不可见的怪形。

佩措尔德:我很喜欢这种类型的电影,比如说《隔山有眼》(Hills Have Eyes,2006),美国关于年轻人的电影经常是恐怖电影,比如《十三号星期五》(Friday the 13,1980),就像《情感教育》中的年轻人,待在他人的车中,他们中有一些是工人阶级,一些有有钱的父母,他们必须一起学习一些东西,在美国恐怖电影中,因为他们没钱,基本上都是通过暴力来学习。

DG:在法国他们通过爱学习。

佩措尔德:爱与暴力……夏日时光。另一件事是当他们到那里时,森林里有个房子。我给我的摄影指导汉斯·弗洛姆(Hans Fromm)说我们得让摄影机做一点小小的改动,它必须看起来像德国童话故事《汉塞尔与格雷特》(Hansel and Gretel)的房子,然后摄影机的下一个位置要在室内。当在电影中展示房间时,你只能两者择其一,你可以把摄影机放在室外,角色到了之后拿出钥匙开门,进入房间;也可以在房间里等着他们,这两种拍法有天壤之别,第一个方式表明,这在夏天,这是他们来这儿的第一天,第二种拍摄方式展现的是有些不同寻常的事发生了。

我是上世纪90年代学到这些的,那时我和朋友哈伦法罗基(Harun·Farocki)在布鲁克林待了两个月,旧金山有一家图画小说店,里面有许多年轻的图画小说家,大卫·拉帕姆(David·lapham)写了《流弹》(Stray Bullets)这样的系列小说,我印象很深,他的图画小说的第一页都是房间里的图景,开始每件事情都很协调安然,突然一个声响“咔哒”,有人用钥匙开门,完好的和谐氛围被惊扰了。这里的人是惴惴不安的,而房子是完好的。当人们在屋外时,一切都很好,但他们突然破门而入,就带来了他们的麻烦情感纠葛。

DG:您总是非常关注工作,这尤其体现了现代工作的本质。在《红色天空》中有许多对话都是围绕工作的构成而展开的,做饭、游泳、写作,你也通过角色Leon来讽刺脑力工作的名不副实,为什么这种主题来说对你这么重要?这似乎和你认为夏季的悠闲属性这个观点有关联。

佩措尔德:要回答这个问题的话,我就得追溯到电影史的第一部电影,电影中的工人离开卢米埃尔工厂,但是你看不见他们工作的场景,只能看见他们离开工厂,所以电影与工作无关。上周我看了保罗·施拉德《蓝领阶级》(Blue Collar,1978),他展现的确实是工人在工作,这在电影中并不常见,因为没有工作电影,我们对工人的性生活、色情以及生活状态都是漠然的。五六十年代,老师问青年们,你们长大想做什么?他们回答“我想成为一名护士”或者“我想成一名美发师”。现如今,人人都想当作家、演员、创业家,所有生产与涉及手工制作的东西都过时了。但是40岁时他们想再次从事悠闲的工作,在自家花园里种植一些有机食物。

DG:手工作业。

佩措尔德:没错,《红色天空》中Leon饰演一名作家,他像作家一样抽烟,坐在像舞台一样的工位上,但是这一切都是虚渺。而且Felix也不想要做摄影师这样的工作,他想重建房屋,想修屋顶,女孩Nadja总在工作,她总说抱歉,我要工作了,她必须赚钱。在过去的电影中,女孩是半裸地待在泳池边,成为男性主体的欲望对象,我想改变这个,影片中女孩是唯一一个总骑着她的自行车买食物、准备三餐、夜晚有性生活的人,她是主体不是客体,所以他人就被她扰乱了。他们通过窗户看她高潮迭起,在以往电影中,他们可能会说,我想要她,我想立刻得到。但在这里,他们尽管被深深吸引却心怀忌惮。

DG:你把Leon描绘成一个吊儿郎当的作家,你写这个角色时是否有想到你作为导演的身份,或者你对艺术作品的感受,以及它与体力劳动或专业劳动相比如何?

佩措尔德:有一部电影,总让我羞于面对,是我自己的,我从来没有用这部电影上过大师课。这是我的第二部长片《自由古巴》(Cube Libre,1996),不算很差,但是拍电影的时候是我人生跌入谷底的时候,那个时候我已经拍了长片首作《飞行员》(Pilots,1995),大获成功。并且大概八个月后,我又为第二部电影筹集了很多钱,我被评论赞赏,又有一些新朋友,坐在像今天这样的酒店里会谈,我信马由缰,我写剧本很快,通常两到三个月,那个时候的我就是一个假内行,一个没有自知之明的假行家。比如说我的电影中有很多桥段都来自于我最喜欢的电影,有个情节来自于《绕道》(Detour,1945),我想向世界展示,我是懂电影的知识分子。

在《红色天空》的拍摄期间,我们排练正在讨论Leon的第二本书《三明治俱乐部》的时候,我意识到发生了什么,《自由古巴》和《三明治俱乐部》之间是有一些联系的。你不需要为此展开精神分析,它就像一份菜单,一份《自由古巴》和一份《三明治俱乐部》,谢谢。它是Leon第二本书的书名,也是我的第二个电影。这是我在夏天拍的电影,在这部电影中我学到了一些关于我自身的东西,关于自恋的构造,关于集体工作的价值。《红色天空》的作者必须去学习,比如说我,是的,是有自传倾向的,但是我不想这样,排练期间,我就说“天呐,怎么是关于我的”;下一部电影是关于一个女人的,不是关于我的。

DG:我最喜欢的一个电影场景是在晚饭时,我们了解到Nadja是一个文学学者,她参考海因里希·冯·克莱斯特(Heinrich von Kleist)的中篇小说中的《智利地震》(The Earthquake in Chile,1807),然后朗诵了海因里希·海涅写的一首诗歌《阿斯拉人》(The Asra),使我想起葆拉在《温蒂尼》的两次演讲,在这里她也用无比柔美的嗓音吟诵了两次。

佩措尔德:我学过文学,读过电影中维尔纳·赫德曼(Werner Hamacher)写的的这篇文章,发生在里斯本1970年的一个历史崩溃节点,因上帝在那时弃我们而去了。如果是上帝制造了这样的地震的话,相信他也就没有任何意义了。康德、黑格尔,他们都讨论了这场地震。

冯·克莱斯特的中篇小说的结构和节奏都是摇摇欲坠的,不只在内容,形式上也是。就像你在电影节上总是讨论电影的内容,这是一部关于乌克兰,关于土耳其地震,关于伊朗的电影,总是“关于”的电影,你可以从克莱斯特的小说和哈马赫的文章中了解到,不仅仅是讲述“关于…”的事情很重要,作者本人在他所讲述的东西里被深深触动同样也很重要。

当Nadja吟诵《阿拉斯人》时,她不仅仅讨论在相爱中死去的人,她在某种程度上也是讨论音律,讨论德国。在德国,我们没有音乐,再看比如说《天堂之门》(Heaven's gate,1980)这样的电影,你可以看到所有的欧洲人都把他们的音乐带到了美国:有吉普赛人、波兰人、德国人;非洲人还带来了蓝调音乐,纳粹摧毁了我们民族的音乐,我们失去了自己的韵律诗歌。我看汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的采访,她在纽约生活了30年,他们问她做梦是用哪种语言,她说是德语,来源于她小时候读过的所有的诗。

DG:我对你所说的这两篇文章都比较感兴趣,一个是《阿斯拉人》,另一个是《智利的地震》,因为它们都是讽刺亦或瓦解浪漫主义的例子。在你的电影中,爱通常是一种激进的力量,它让过于理性、过于现代化的资本主义世界重新焕发魅力。《红色天空》给人的感觉不一样,它更加愤世嫉俗,在这部影片中,面对灾难和死亡,爱束手无策。

佩措尔德:这部电影中,爱的力量、爱的浪漫、爱的暗夜,这些构造我都没有沉溺,我更加感兴趣的是,集体里、团队里,我们必须要学一些东西。爱不会一成不变地存在,他们必须为爱付出。在诗中有爱,景中有爱,夜晚的肉体欢愉中有爱,两个人亲吻时有爱。你也可以看到爱在渐次累计,是一种爱的耕耘,而不是一种浪漫主义的。

在大多数灾难电影中,角色通常需要一种意外状态,比如高楼大厦的坍塌,这样他们才能找到自己,在那种危急情形下,你可以看出谁是好人,谁是坏人。但在这部电影中角色完全都是无辜的,就像现在的年轻一代一样,他们什么都没有做,父母祖父母携手资本主义世界,一起摧毁了所有。因此当灾难发生时,他们是不会从中学到任何东西的,他没有时间去领悟任何事情。

DG:在电影中Felix对他的摄影作品有一个想法,从人们身后去拍他们看海的肖像,然后再从前面拍摄。灵感来自苏菲·卡尔(Sophie Calle)的《看海》(Voir la mer)吗?我读过她在《卫报》上的访谈,他和Leon在电影中说的话很相近,就是她不想从前面拍人们的肖像,因为这样他们就会看着相机,而不是大海。

佩措尔德:是的,没错,我想我们读的是同一个采访。我们十年前制作《芭芭拉》(Barbara,2012)时,我记得尼娜·霍斯(Nina Hoss)有一张格哈德·里希特(Gerhard Richter)拍摄女儿的照片,你可以从后面看到某人的身影,开始想他所想,你开始读取信息。

DG:你说你现在正在制作一个元素三部曲,《温蒂尼》是水元素,严格来讲这部电影就是关于火的,但是你又绕回到大海,为什么大海对你来说如此重要呢?

佩措尔德:阿涅斯·瓦尔达去世前的三四周,她来上了这些大师班。她说“海滩是拍电影的主阵地,因为海水、泥土、微风、孤寂,这都是摄影机需要的。”电影反对孤独,但你必须知道电影的孤独是什么?我觉得对于我来说这样的,但是下一部电影是关于…

DG:关于海洋吗?

佩措尔德:是的。和海洋有关!(大笑)

- FIN -

荣获73届柏林电影节评审团大奖的《红色天空》,是柏林学派初代元老导演克里斯蒂安·佩措尔德的第18部长片,也是一部标准的柏林学派制作,这一学派同罗马尼亚新浪潮是世界电影的最后一波集体浪潮,目前已经延展到第三代,是欧洲艺术电影界公认的清流。

在漫长但从未声名大噪的职业生涯中,佩措尔德制作过两个三部曲,第一个是“高压时代的爱情三部曲”,其中厚重的女性视角让其近乎成为当代的法斯宾德;而第二个三部曲是正在进行中的“元素精灵三部曲”,《温蒂妮》是其中的第一部,而《红色天空》则是第二部。

影片的场景像迷你版的《忧郁症》,在德国北部阿伦斯霍普附近的波罗的海度假屋,四个年轻人观望着远处的红色天空,灾难正在降临。

如果你在《红色天空》中找不到准确的“元素精灵”迹象,那正说明佩措尔德制作了一部成功的“元素精灵”电影。人们的猜测和佩措尔德的承认,证明《红色天空》确实是这一新三部曲的第二部,即关于火精灵“沙罗曼达”(Salamander)的电影,但在影片当中这个火精灵又置身何处?

的确,它不像上一部《温蒂妮》中的水精灵那么具象而典型,你可以说它盘踞在远处红色天空下的火山芯,但千万别把它误认为一身红裙的娜迪亚——娜迪亚(Nadja)实际上是娜迦(Naga)的变体,仍是一种“水中女妖”,是温蒂妮的同类或别称。

娜迪亚仍然是水属性,是流变的宁芙(Nymph),她有真实的欲望和敏锐的感知力,生活中的风吹草动、后果前因,在她看来基本上自明或者透明。这是一种来自水的沉浸且富于触感的经验。

如果水精灵仍然存在,那么根据相生相克的原则,火精灵必然要置于她的对立面,从这个逻辑来看,火精灵就是莱昂。

水的经验是一种包容性的、遍及一切的充沛经验,而火的经验是只能属于火本身的贫乏经验,莱昂的“不合群”从根本上来说是一种“闭合之火”,这让他注意不到外部和外物的变化。

莱昂拉开距离的方法,既是以一种排斥感(也可以说是自我的专注)来过滤外部事物,也是从空间纵深上拉开距离(如一只躲入洞中的火蝾螈,而火蝾螈正是元素精灵沙罗曼达),这让他在大多数时间处在一种偷窥的常规欲望位置上。

但吊诡的是,即便他处在这一位置上,造就了这样一种欲望透视的视角,镜头中的对象或发生的一切都未能被“欲望客体化”——欲望机制在此脱离了常规电影心理学的制导,这便是柏林学派的“独门绝技”,也就是以“反电影”的手段拆毁主流叙事的诸多模式原则,并使其完全失去效力。

莱昂在偷窥位置看到的,不过是娜迪亚在院子里骑单车,其他三人在餐桌前准备伙食、打网球、修房顶、日常交谈这样的日常景象。至于隔壁做爱的响动声,他却表现出本能的厌恶,也缺乏任何偷窥的好奇心。

正是这种力比多投射机制的破坏,让欲望成了向内吞噬之火,这种“意念强力”的累积最终酿成了影片结局的悲剧。

莱昂属火,因此他不愿下水,也无法下水,这是相生相克的原则。另外三人则都是海滩的常客,除了娜迪亚绝对的水属性之外,德维和菲利克斯也都接近于水的属性:前者是一名经验丰富的海滩救生员,而后者则正在创作一套以“水”为主题的摄影作品集。

正如佩措尔德最初设想的那样,《红色天空》是关于爱、亲吻和同性之爱的,它的整体模式可能来自侯麦——毕竟侯麦也是一位寓言家。佩措尔德借此将元素属性和一种性别及性向进行了概念化:狭义且封闭的直男属火,女性属水,同性恋的男性亲近于水。

读者们在此或有疑问,即水明明是上一部《温蒂妮》的主题,为何仍有这样的权重,甚至在本片中覆盖了主要人物的3/4?

这确实是个值得深思的问题,也是佩措尔德对上一部《温蒂妮》的必然矫正——《温蒂妮》在佩措尔德乃至整个柏林学派的创作历程中,确实属于某种程度的“错误”,这个错误并非在于回归到一个爱情故事或情节叙事逻辑,而是接受了某种神话框架先行的逻辑。

柏林学派的“反电影”意在摧毁显在的控制模式,抵制一种驱动性的叙事暗示,这当然也包括各种神话模式。《温蒂妮》的神话挪用以及对此征兆的过度强调,让其和影片中的琐碎事件不再处于同一且平等的位置上,这让它成为了一部完全意义上的“象征主义电影”。

《红色天空》的拨乱反正,就在于将各种水重新降格为“元素”,将它们注入到日常的人和物当中,并让它们看起来无一特殊、无一超越。如果水不显形,那么火自然也不会显形。

通过刻意回避象征以及情节构造,《红色天空》掩盖了蕴含其中的“元素精灵”,让红色天空成为唯一和“火”有着薄弱关联但又暧昧不明的意象物,同时又用娜迪亚的红裙子来干扰观众的理解。这就是佩措尔德乃至整个柏林学派的的“否定性潜能”,否定首先表现在否定元素,这首先呈现在影片的英文标题Afire上,在此大写的A并非一个量词,而是一个学术性的否定词,也就是对火的否定。

这番先行的否定,会让观众搁置火的判断,并且将莱昂视为一个庸常之人,即他有着胆怯直男的所有缺陷:内向、焦虑、以自我为中心且占有感十足。

从常规剧情推断来看,他一直在为欲望娜迪亚但又“欲望不得”而焦虑。但从元素论而言,他与娜迪亚根本就无法欲望彼此,因为水和火绝对不可能相容。

两种元素不但相生相克,而且存在一种优先级,在佩措尔德的理解中,水的优先级高于火,这并非指向一种女权或跨性别主义,而是基于经验的充盈或贫乏,并且反映在日常感知的细节微处——如果意识到这正是柏林学派下功夫最多的地方,那就自然能够明确他们对元素的青睐,尤其对水这种满溢感知力的元素的推崇,即上善若水,次之为土,其后为风,最末为火。

这种元素和感知经验之间的辩证,并没有一种显明的象征或引导机制,因而在影片中总是归属于日常的琐碎事件。娜迪亚能够一眼望穿出版商赫尔穆特发生了什么,但莱昂浑然不觉,这并非一种性格愚钝,而是一种元素性的愚钝。他的封闭和自大都有这样的肇因,那就是拒斥一种日常经验,将日常的劳动、娱乐、人际交往以及关怀摆在工作(或自我)的对立面。

这种贫乏和愚钝频繁地贯穿在他的日常境遇中,但最终体现在他的创作中,也就是“毫无才华”,而这在根本上源自经验的匮乏——由于自我封闭且缺少经验,他只能依托非具身的想象来创作一些毫无可信度的场景,只能托付给一连串矫揉造作的形容词,这也就是文如其题:俱乐部三明治。

佩措尔德的才华横溢之处,就是借助于这些日常的物件来制造精巧的潜在互文。俱乐部三明治自然是一种空乏的文化象征物,它根本称不上菜肴,只能用来填饱肚子;而它的对立物,就是娜迪亚那香浓多汁的牛肉汤,这锅汤虽然来自她所在的餐厅后厨,实则指向了她的深度背景——她是一位研究德国文学的博士,一位具有深度鉴赏力但又深藏不露,在摊位上卖着冰淇淋的高手。

说深藏,或许有些不当,因为娜迪亚并没有向任何人隐瞒。在仅有的几天接触中,连文化程度最低的德维都知道她的经历跟过往,但莱昂却毫不知情,这就是一种典型的视角差异效果。

柏林学派的电影并不排斥叙事,但这种叙事在本质上基于视角差异的辩证,在影片的流逝过程中,观众的感知经验都类似于莱昂,只能看到被集合起来的近乎无意义的日常事件,然而一旦积累到结局,我们就会从莱昂的经验瞬间通向娜迪亚的经验——这种终盘的线索整合以及经验的瞬间汇聚,证明了在整个过程中影像始终享有“相对于环境叙事的自主性”,同时也能证明诸如佩措尔德等导演对影片结局的处理为何如此富有强力。

但我们很难在观影过程中看到这些潜在的线索,尤其是当佩措尔德开始征用录像、音乐、文学、诗歌这些不同的日常媒介形式制造互文的时候,他都是遵从了自己导师哈伦·法罗基所奠基的“开放影像”原则,这些媒介要素无一能够实现点题或承担麦高芬的功能,而是平权式地分布于影片当中,我们仅仅当它们是一些独立的元素,很难将俱乐部三明治和牛肉汤之间的对位纳入思辨线索当中。

在这种潜在互文中,经验被呈现为一种文本美学:从出版商赫尔穆特嘴里读出的矫揉造作的句子(莱昂的小说)同娜迪亚吟诵的来自德国诗人海涅的《阿斯拉少年》之间呈现出巨大的美学沟壑,而后者意境绝美,根本原因在于其字里行间赞咏的都是水的经验。

这种水的经验,映射着夜晚海面上的波光粼粼,那是海藻的发光,但实际上是水精灵温蒂妮的生物发光。与之对立的,是远处火山染红的天空,是丛林火焰的前兆,是莱昂的毁灭性发光。

这场火,最终烧死了阿拉伯裔的菲利克斯以及东德后裔的德维这两位同性恋者,裹尸的方式和当年的《耶拉》全然一致,只是银箔换成金箔,象征着从淹死到烧死的过渡。耶拉的淹死,是佩措尔德创作史上的一个标志性事件,是她的死亡创造了水中女妖温蒂妮(不过从演员的维度,葆拉·贝尔无法也无力接替尼娜·霍斯);而《红色天空》中的烧死事件,则是引入了一个负面的反题,这种俨如“排犹”和“生物净化”的生命政治仍然萦绕着纳粹的幽灵。

这场火的惊人场面,不仅仅是两个人的烧死,而是燃火的林中动物四处逃散,有的甚至被烧死在莱昂面前。这种惊骇的死亡,成为一个顿悟的瞬间,成就一种开放性的反思:莱昂告别了自身的封闭,援引了他人的经验,最终写出了能够面市的作品。

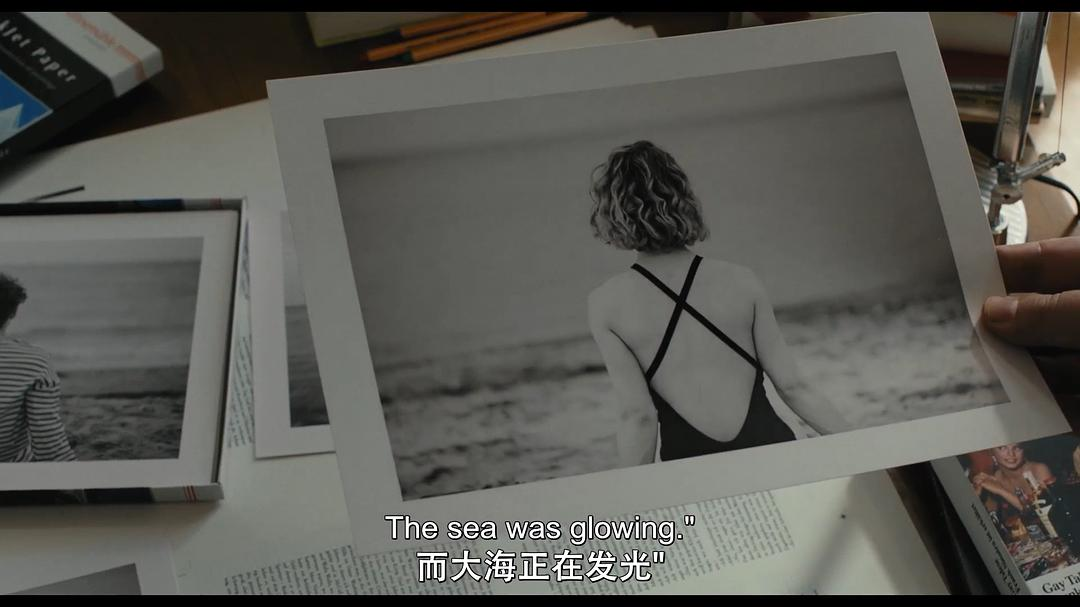

这是水对火的教诲,它以忏悔式格言的形式呈现在这本小说自述的最后一句:“当他抬头,已是夜晚,而大海正在发光。”

这是温蒂妮/娜迪亚在发光,是海涅的“爱的震动”。

由此,佩措尔德的第二部“元素精灵”作品完成了一种思路转换,即如何在元素辩证之中成就着一种累加效应,它并不是每种元素的单行本,而是不断增添的互动集合体。或许下一步作品会是三种元素精灵的同在,但经验最为充盈的温蒂妮,大概仍会居于不朽的中心位。

【虹膜】