1、桑杰·达特,阿琼·卡普尔,克里蒂·萨农,Padmini,Kolhapure 主演的电影《帕尼帕特》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《帕尼帕特》来自于印度地区。

2、《帕尼帕特》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2019年在印度上映,《帕尼帕特》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达1330分,《帕尼帕特》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《帕尼帕特》值得观看吗?

《帕尼帕特》总评分1330。月点击量721次,是值得一看的剧情片。

4、《帕尼帕特》都有哪些演员,什么时候上映的?

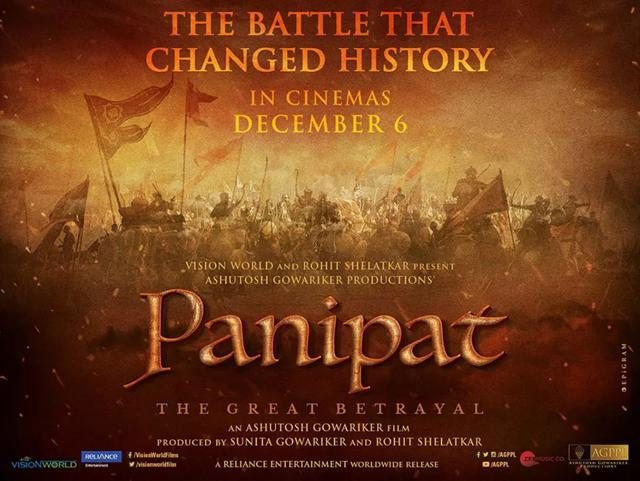

答:《帕尼帕特》是2019-12-06上映的剧情片,由影星桑杰·达特,阿琼·卡普尔,克里蒂·萨农,Padmini,Kolhapure主演。由导演阿素托史·哥瓦力克携幕后团队制作。

5、《帕尼帕特》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《帕尼帕特》是著名演员桑杰· 代表作,《帕尼帕特》免费完整版2019年在印度隆重上映,希望你能喜欢帕尼帕特电影,帕尼帕特剧情:Third battle of Panipat which took place on 14 January 1761.Between Marathas and King of Afghanistan, Ahmad Shah Abdali.

本文转自微信公众号Bostane Botan,是翻译内容。原文于2020年5月9日上传于“阿富汗分析网”,作者为Fabrizio Foschini。

原文链接:Bollywood’s ‘Great Betrayal’ of Afghanis... afghanistan-analysts.org

1761年1月14日,在帕尼帕特平原上爆发了一场大战。此处位于今天的印度哈里亚那邦,在德里以北大约90英里。这是仅仅两个多世纪以来在这片战场上发生的第三次大规模冲突。尽管并不是最主要的一次,但却肯定是最血腥的。超过10万士兵参战,以及数不清的随军人员和平民;双方的伤亡高达数万人。杜兰尼王国的军队在艾哈迈德·沙率领下从坎大哈出发南下;迎面而来的是马拉塔联盟统治者佩什瓦(Peshwa)的部队,在萨达希瓦·帕乌(Sadashiv Bhau)指挥下从首都浦内(Pune)开拔北上。双方都有大量盟友,北印度王公们形形色色的部队各自依附在敌对的两军周围。

阿富汗国王是来宣布他对于新近落到他手中的莫卧儿帝国北部一些省份的权利主张的。不仅如此,阿富汗人已经决定应他们的同宗、长期定居北印度的罗希拉人(Rohillas)的请求。更直接地插手莫卧儿事务,并试图反击马拉塔人的扩张政策,中断他们在德里宫廷的造王者角色。马拉塔人的势力在成功地在德干地区抗击莫卧儿人后急剧膨胀,通过发动突袭、向地方上的莫卧儿封臣征收贡赋,逐渐侵蚀帝国的北部领土。如今他们企图在德里扮演更加积极和稳定的角色,直至迎来杜兰尼的挑战。

第三次帕尼帕特战役爆发前,双方主力在各自营地内驻扎了两个月,其间只有小股部队参与了一些偷袭和突击,直至阿富汗人掌握了所有补给路线,迫使马拉塔人发动进攻。惨烈的战事持续了大半天,最终马拉塔人被彻底击败,他们的溃败演变成一场屠杀。

尽管帕尼帕特代表了一场让马拉塔人和阿富汗人彼此对峙超过两年的旷日持久的对抗的高潮,经历了许多场战斗和阴晴不定的命运,然而这次战役对于北印度的力量平衡来说,至少在短期内影响极为有限。获胜的艾哈迈德·沙在德里仅停留了几个月,以便以有利于他的盟友的方式解决孤立无援、摇摇欲坠莫卧儿宫廷的事务,并确保人们承认他对于前莫卧儿省份旁遮普的吞并1。随后他便打道回府,回到他热爱的群山、水果和争吵不休的臣民当中。

迄今为止,任何了解阿富汗或印度历史的人们对这些史事都耳熟能详。在饱受战争摧残的18世纪印度的背景下,印度北方莫卧儿统治的崩溃刺激了来自中亚和中印度的袭击和侵略以及欧洲殖民者蚕食孟加拉,而阿富汗在旁遮普和德里周围发动的军事行动几乎不算什么太大的例外2。然而,历史常常根据时代的幻想或剧本的需要被重写。在《帕尼帕特:大背叛》中,似乎杜兰尼军被当成邪恶外来势力的同义词,少数自我牺牲的爱国英雄们不得不不惜一切代价阻止他们。反过来,扮演英勇角色的重任就落到了马拉塔人头上,哪怕对这些无畏的战士来说,这也是一个不太可能的使命。

对这一历史事件高度两极分化的演绎,尤其是对许多阿富汗人视为英雄的艾哈迈德·沙·杜兰尼的糟糕刻画,在阿富汗公众中引起了普遍的反感,他们同样是宝莱坞电影的狂热影迷。

逐个挑出影片中不准确或者不真实的地方或许没有意义,考虑到宝莱坞电影普遍表现出对于这些问题缺乏关注。枯燥的历史真相可以出于娱乐和观众的同情而被牺牲——至少在一定程度上,这本就是游戏规则的一部分。然而,这部电影选择遵循编年体方法,按照时间顺序、详尽地叙述1759-1761年战事的若干事件,这样就隐含了追求真实性的意图。实际上,有的印度影评人为该片贴上了一堂“吃力的历史课”标签。因此,电影提供的历史重构的一些重大要点值得一提,尤其考虑到宝莱坞在印度和邻国公众当中巨大的教育潜力。

片名《大背叛》——遵循只有背叛才会导致英雄失败这一古老的文学金科玉律——和围绕这场军事行动发生的事实几乎没什么关系。影片对于这一背叛的真正实质也是模棱两可的:背叛指的可以是阿瓦德(在现在的北方邦)统治者舒贾·道拉(Shuja ud-Dawla)站在阿富汗人这边这一迟来的决定,尽管他和艾哈迈德·沙在当地的主要盟友罗希拉人之间有很多分歧(阿瓦德统治者和罗希拉人为领土而争夺不休,而且在德里宫廷中分属粗略地根据什叶派和逊尼派而划分的对立阵营);或者指的是巴拉特普尔(Bharatpur)的贾特人(Jat)领袖苏拉吉·马尔(Suraj Mal)在最后一分钟抛弃了马拉塔同盟。

一方面,关注马拉塔人的史诗抗争和政治-军事成就是很有趣的。马拉塔历史上的大事直至最近几年才被宝莱坞电影浓墨重彩地搬上银幕,但仅限于地方影业。通过电影媒体,在全国范围内重新发现这段历史及其意义是完全合乎情理的。然而,《帕尼帕特:大背叛》所提供的马拉塔人的政策和意识形态的描绘,由于混杂了20世纪早期印度爱国主义和21世纪早期的印度教复兴而变得单调。

让我们从影片如何处理宗教冲突这一最棘手的方面开始,特别是该片是在当今印度这一议题的敏感性背景下摄制的。不幸的是,在片中当道的是官方史学:根据当时许多史料,艾哈迈德·沙在1759-1761年的行动中响应若干位领袖的请愿,前来解救受到马拉塔人夺取莫卧儿首都威胁的印度穆斯林,其中包括了沙·瓦利乌拉的请求,他是德里著名的alim(宗教学者)和苏非pir(圣贤)。于是,发动吉哈德讨伐异教徒的念头——连同获取战利品和领土以及外交利益的希望——就成为阿富汗军队进军德里时的意识形态行囊的一部分。然而应当指出的是,艾哈迈德·沙早已和几位印度教统治者建立了外交关系,诸如斋普尔和焦德普尔的拉其普特人王公,他们同样邀请他来印度保护他们免遭马拉塔人威胁,他们在整个帕尼帕特战役期间一直坚定地支持阿富汗人。在两军阵营中互相混杂着印度教徒和穆斯林。来自阿富汗的部队一开始不习惯于这样的整合,据说他们对于印度友军中有印度教徒感到愤愤不平。艾哈迈德·沙在他的罗希拉和阿瓦德的支持者提出更好的建议后,下令要求他的军队尊重印度教徒的宗教习俗。然而,片中加以夸大的并不是穆斯林的不宽容3。相反,影片用一种和掌权的印度人民党(BJP)以及更极端的右翼政治运动所推行的印度教特性(Hindutva)民族主义意识形态勾勾搭搭的方式,塑造出马拉塔人抗击阿富汗人的泛印度教意义。

试举一例。在宝莱坞影片中,歌曲常常用来突出关键时刻,并具有叙事价值。片中特别有说服力的一首歌是在马拉塔人在这场关键战役发生前的机动战期间响起的,标志着他们于1760年7月征服德里。该事件在片中被誉为国家首都的解放(事实上,在阿富汗人于1760年初占领德里之前,马拉塔人就已经在1758年、在一派莫卧儿贵族的配合下进入德里并控制了这座城市)。这首歌的主旋律“我们撼动了千年的枷锁”所指的不会是别的,只能是穆斯林王朝在德里、以及一般来说在北印度数个世纪的统治。在这最后一次“撼动”之前,印度教的马拉塔人就像阿富汗人正在做的那样,有选择性地或者威胁、或者屈就越发衰弱的莫卧儿皇帝,却无推翻莫卧儿帝国体制的念头。这点被随随便便地忽视了。

这就为我们带来了第二处不能自圆其说的地方:主人公和他的战友们的国家观念,无论是社会意义还是领土意义。影片反复出现的主题之一是马拉塔人对整个印度的自我认同,以及他们保护其外部边界、抵御外来侵略者的奉献精神。然而,这需要在语义层面和象征层面进行说明。

问题部分出在“印度斯坦”这个词上。就历史而言,印度斯坦仅涉及恒河上游盆地——粗略地说是从希尔信德(Sirhind)到瓦拉纳西(Varanasi)——但自从印巴分治以来,印度斯坦成为一些印度和巴基斯坦政客用来指整个印度的替换词汇,取代官方名称婆罗多(Bharat)。尽管历史上和地理上的印度斯坦覆盖了北印度的一部分,其中穆斯林少数派在好几个世纪的政治和文化领域做出了杰出贡献,然而电影英雄萨达希瓦·帕乌(帕尼帕特战役中的马拉塔人司令)的台词所反映出来的理想的印度斯坦,是一块货真价实的“印度教徒的土地”,涵盖整个印度(萨达希瓦·帕乌在某个时候甚至因其统一印度斯坦军队的梦想而遭到另一位马拉塔人长官的斥责)。

影片显示,由于德里宫廷腐败无能,所以马拉塔人急于出征去保护北方边界,实际上,影片未能考虑我们所知的当时的地理差异和族群认同。18世纪的马拉塔人本不会认同为印度斯坦人,而是认同为来自印度中部德干高原的德干人(Dakhani)。印度斯坦人(不管是印度教徒还是穆斯林)同样持有这种观点。

如此而言,艾哈迈德·沙所率领的阿富汗人理所当然地被视为异邦人。艾哈迈德·沙是被他以前的长官、波斯统治者纳迪尔·沙·阿夫沙尔(Nadir Shah Afshar)掀起的入侵印度的狂潮裹挟而来的。该事件发生在1739年,纳迪尔·沙是几个世纪以来第一位洗劫了德里、却未曾试图登上大宝的来自西北的入侵者,相反,他在搜刮殆尽后就退兵了,于是就没有像之前的入侵者那样,让时间冲刷掉他的外来身份。尽管一部分阿富汗人好几个世纪以来都是北印度景观的一部分,他们在印度斯坦的存在司空见惯,然而纳迪尔·沙所代表的、以及艾哈迈德·沙的随扈和精锐兵团与之相类似的(作为纳迪尔·沙的军事系统的直接产物)波斯文明,在印度显然被视为“他者”。不仅如此,艾哈迈德·沙还试图让阿富汗各部落凝聚在他的领导下,创造一个全新的政治实体,其核心是今天的阿富汗和巴基斯坦部分地区,而不是恒河平原。他在德里的一番作为并未带给人立志成为莫卧儿人在北印度的继承者的印象。在几次印度远征中,他的主要目的似乎是要保住旁遮普,这个地方——和克什米尔一道——构成了他的帝国的主要赋税区,并通过对名存实亡的德里皇帝施加杠杆作用来确保其占领。

简言之,对印度斯坦人民来说,马拉塔人和阿富汗人都同样是异邦人:他们是值得重视的军事力量,虽然是外来的,但并不陌生。他们可能会发动突袭、构成威胁,或者也可能被召来帮忙对抗其他敌人。实际上,在北印度的编年史中,马拉塔人像阿富汗人一样被丑化为贪婪的抢劫犯和掠夺者。当马拉塔人在德里周围行军时,他们距离他们的首都浦内的距离就和阿富汗人距离自己的首都坎大哈一样远(帕尼帕特实际上距离坎大哈还稍微更近一点)。有的马拉塔人领袖和他们的随扈曾永久性地定居在印度斯坦,于是可以说成为了“印度斯坦人”,就像阿富汗罗希拉人一样。但这两个迁居群体都逐步疏远了对于原本的群体及其主要代表的政治实体的效忠关系。

片中这两处对历史的歪曲——马拉塔人被假想出来的反抗穆斯林几个世纪以来对印度教徒的压迫的复仇者形象、以及他们抗击外来侵略、捍卫国家独立的救星形象——有必要花时间加以驳斥,因为正是在此基础上奠定了对阿富汗人的丑化。事实上,马拉塔人和阿富汗人在政治和军事上的崛起有一些共同的轨迹:两者都构成反抗莫卧儿帝国(阿富汗人还反抗过萨非帝国)的强大“对抗身份”,两者都擅长运用他们的骑兵单位。在那个充斥叛乱的年代,税收体系摇摇欲坠、君主们一直入不敷出,无力承担日常军饷,于是马拉塔人和阿富汗人就转向了以战养战的策略,劫掠江河日下的帝国的各处领土——于是在许多史料中他们都享有劫匪的恶名。

影片中看上去最后、也是最突出的一处修正主义的地方在于,它把帕尼帕特战役描绘为马拉塔人的战略胜利,声称正是因为萨达希瓦·帕乌的英雄主义,从此吓退了艾哈迈德·沙不敢再进犯印度。虽然所有史料都支持阿富汗人在史上规模最大的战役之一中取得决定性胜利的看法,但是认为战略结果更接近平局的观点并没有看起来那么古怪。如果说马拉塔人输掉了战斗,那么阿富汗人也没能用好他们这场好不容易赢来的胜利。阿富汗人在帕尼帕特获胜的直接作用持续时间不超过十年。哪怕是在18世纪下半叶的印度这样一个高度动态的场景中,这也算不上一个伟大的成就,而且可以说并不值得双方为之付出这一切死伤。在1770年代,不但马拉塔人恢复并重新开始侵扰北方各小邦,而且锡克人势力在旁遮普的崛起切断了阿富汗及其罗希拉盟友的联系,使得阿富汗人对于印度政治的影响力越发遥远。对一些历史学家来说,帕尼帕特的次要作用在于扩大并巩固了英国东印度公司对印度的控制,英国人可以说利用马拉塔人的暂时衰落取得了决定性成果。

《帕尼帕特:大背叛》甚至在上映前就已经争议不断。印度的阿富汗外交官们担心对于艾哈迈德·沙这样一位开国人物的不实表现会对阿富汗-印度关系产生消极影响。据报道,新德里阿富汗大使馆的文化专员早在两年前第一次听说该片的时候就开始调查影片内容。去年11月影片预告片刚一播出,这些担忧就成了现实。被挑选扮演艾哈迈德·沙的演员桑贾·杜特(Sanjay Dutt)是一位魅力非凡的老戏骨。然而,他对预告片首发的推特评论却让许多阿富汗人毛骨悚然:“艾哈迈德·沙·阿布达里——他的影子落在哪里,死亡就降临哪里”(“Ahmad Shah Abdali – death strikes where his shadow falls”)。

自从上映以来,这部影片对历史事件、尤其是对艾哈迈德·沙的人物塑造触怒了许多阿富汗人,引爆社交媒体上的激烈争论。影片制片人被指责散播伊斯兰恐惧症和仇恨,为了票房收入不惜毒害印度和阿富汗的良好关系。

在片中,艾哈迈德·沙·杜兰尼从刚一出场就被打上了阴暗的灯光:他的双眼被画上浓浓的眼影,他的服饰通常灰暗阴沉。人们无法避免这样的印象,即服装设计师非常热衷于将动作片反派的哥特式外表转换为某种塔利班式的暗黑丑态,而不是参考历史素材。可以说,这个形象和当时绘画中反映的杜兰尼宫廷的辉煌景象截然相反。

影片中艾哈迈德·沙被表现成如此单薄的漫画形象,以致于完全偏离了任何历史真实。然而,其结果并不是令人恐惧的对手或狡诈的怪物:这个艾哈迈德·沙在整部影片中的举手投足就像一只脾气暴躁的大猩猩。他很容易歇斯底里,常常对下一步该做什么茫然无措。电影没有为他的内心戏留出空间,哪怕是坏蛋特征的内心戏都没有,他纯粹通过漫无目的地残杀他自己的廷臣来表现自己的邪恶。在可能是整部电影最垃圾的一个场景中,他用镶在他的王冠上的著名的光之山(Koh-e Noor)钻石砸碎了一名密谋者的脑袋,随后戴上这顶血淋淋的头饰。

历史记载,在艾哈迈德·沙入侵印度期间阿富汗军队多次屠杀平民:1757年在马图拉(Mathura)和沃林达文(Vrindavan)、以及接下来几年在阿姆利则和旁遮普其他地方都发生过若干屠戮。然而,主要史料并未认为艾哈迈德·沙·杜兰尼具有残忍或冷酷性格,至少根据当时的王室标准而言4。肆意的残杀和独断专行的行径并不符合同时代人留下的这位阿富汗君主的形象。不仅如此,艾哈迈德·沙不得不勉力维持一个部落联盟,这个同盟的忠诚取决于人身和家庭纽带之间的微妙平衡,以及武力和战利品的前景。这就要求在惩处其他阿富汗王公时必须非常“轻手轻脚”,并且小心翼翼地不要对他自己的臣民专横地滥用国王权威。

简言之,艾哈迈德·沙被表现为一个残暴的野蛮人,除了劫掠就没有什么志向。这个人如此觊觎印度的财富,以致于他在踏上印度土地后的第一个举动就是夺下一颗石榴,恶狠狠地咬了一口(就好像他不是刚从坎大哈出发来到这里的!)5。在影片中,阿富汗人入侵的部分责任被转嫁到阴险的罗希拉人首领纳吉布·道拉(Najib ud-Dawla)身上,此人一个劲地把艾哈迈德·沙拖进他本想避免的战斗中去(每当事情不妙,他都会遭到阿富汗国王的暴打)。然而,即便如此仍然贬低了这位阿富汗君主的性格,让他看上去就像一个小毛贼,缺乏智谋去制定有关战争与和平的战略决策。在片尾,他突然一改咄咄逼人的姿态,转而摆出更讲道理的立场,其动机仅仅是因为萨达希瓦·帕乌的英勇壮举激发出他毕恭毕敬的畏惧。实际上,像桑贾·杜特这样一位演惯了令人印象深刻的反派角色的老演员,一定觉得扮演这样一个艾哈迈德·沙很无聊:他连一句黑色幽默的搞笑台词都没有,而这是赋予宝莱坞经典反派的一项常见的荣誉6。

影片上映后,在印度拉贾斯坦邦一些地方立刻爆发了抗议活动,在这些地方电影院遭到破坏。当地观众对于巴拉特普尔(Bharatpur)的贾特人领袖苏拉吉·马尔(Suraj Mal)扮演的负面角色感到愤怒,而他的后代之一正是现任拉贾斯坦邦的旅游部长。这种对于族群或历史人物的表现的抗议模式在印度正变得司空见惯,尤其是考虑到近年来历史相关的影片的高产量。用当代宝莱坞电影高度两极分化的方式去拍摄具有根深蒂固的身份意识的历史族群——在印度许多地方都是如此,例如在拉贾斯坦,那里的政治仍然是在身份和家庭背景的基础上运行的——颇不明智。面对拉贾斯坦邦的抗议,《帕尼帕特》的制片人匆匆剪辑了影片,删去11分钟,并推出一个新版本。然而,很难想象会做出任何努力去改善片中阿富汗人的形象,即便有这样的愿望。

《帕尼帕特》并不是宝莱坞近年来第一部充斥阿富汗人负面刻板印象的影片。最值得注意的《帕德玛瓦特》(Padmaavat,2018)和《凯萨里》(Kesari,2019)让许多人为之侧目。正如《印度电讯报》(Telegraph India)所说的,“像《帕德玛瓦特》、《凯萨里》和现在的《帕尼帕特》这样的时代剧,以典型的殖民主义方式,粗鲁地把阿富汗人刻板印象化和丑化为残酷、冷血和诡计多端的人”。《帕德玛瓦特》改写了一部苏非史诗,重新讲述苏丹阿拉乌丁·卡尔吉(Alauddin Khalji)迷恋奇托尔(Chittor)的拉其普特统治者美丽的王后帕德玛瓦提(Padmavati,或Padmini)而不得的故事。在影片中,这位14世纪的阿富汗苏丹如此残暴,以致于他似乎是一位边缘性精神变态者,而且是特别卑劣的精神变态。他犯下各种背信弃义的行为:残害他的妻子、他的叔父和敌人,重演了穆斯林男性是暴力绑架犯和强奸犯的贬义说辞。第二部电影《凯萨里》的背景是1897年的提拉赫(Tirah)远征,讲述的是边境要塞的一小股英印军部队和阿富汗部落民之间的战斗。锡克人士兵的英勇无畏反衬出阿富汗人的残暴不仁(荣誉谋杀、压迫妇女也有所提及),却没有直面这部影片的悖论,它洋溢着民族主义自豪感,但是实际上聚焦于阿富汗人,他们捍卫自己的土地,不让英国殖民统治者利用印度士兵来占领它。两部电影在阿富汗都激起强烈批评;尽管没有达到歪曲艾哈迈德·沙那样的敏感程度。

阿富汗人已经赢得宝莱坞编剧们的头号公敌的新地位了吗?如果是这样,那么这将会扭转宝莱坞长期以来同情地描绘阿富汗人的趋势。这一点曾是“阿富汗研究网”2012年一篇报道的主题。

好几代的印度人和阿富汗人都是摄取着这样的影视主食长大的,这曾经积极地影响了两国人民的互相感受。哪怕是纳兰德拉·莫迪在他2015年在阿富汗议会发表的演讲中都列举了印阿两国友好亲近的若干例子,其中包括电影《锁链》(Zanjeer)中好心肠的普什图人骗子舍尔·汗(Sher Khan)这个著名角色。然而,如果电影丑化阿富汗人的模式继续下去,那么对新生代人来说,情况可能会发生改变。

那么,宝莱坞正在发生什么?人们可能会质问今日电影业界正蓬勃发展的时代动作片的制片人们。他们一直在寻找新的敌人、尤其是穆斯林,好满足当下印度民族主义的流行叙事。鉴于当前印度的政治潮流,印度教民族主义倾向愈演愈烈7。敌人曾经来自内部,那时的宝莱坞处理的是和印度社会的贫困、犯罪、腐败和阶级分化作斗争的社会改革主题,尽管手法比较天真幼稚、而且是通过爱情故事来讲述的,在那时,朴实而自豪的普什图人可以被看成是主人公的好伙伴,这也要归功于阿富汗人被刻板印象地表现为完全熟悉的“他者”。对于更加复杂的他者的迷恋现在告一段落,所有的敌人都来自印度以外,或者来自印度内部,但由于其宗教或政治派别而可以被清楚地分辨出来。因此,宝莱坞的编剧们就可能无法避免地陷入欧洲殖民主义的意象,在那些想象的“他者”的代表中找到理想的反派,也就是粗野而狡诈的阿富汗人。

阿富汗人有权期待这样一个艾哈迈德·沙和他的战士们的形象,哪怕算不上正面、但至少有史料依据、摆脱不必要的和不加证实的可憎特征。另一方面,阿富汗人对于有关他们的历史和身份的议题过度敏感也是存在问题的。和世界上许多其他地方一样,对于国家或种族身份以及历史人物的记忆的敏感度在近几十年来不断提高,并常常被政治势力利用,引发两极分化的动员,在有的情况下引发暴力事件。在一个近现代历史研究滞后、近50年的历史事件仍是学校教育禁区的国家里,这样可能是异常危险的。这意味着,当这样的议题出现时——正如近年来一些事例那样——并没有被广泛接受、或者至少被用来调解或排除最极端立场的共同的学术参照可言。为了在学术和娱乐层面制造共同的参照标准,印度应通过倾听多方面的声音和经历的方式,更努力地研究、理解和书写其历史,如果它想要确保在未来,任何人都不会如入无人之境地诋毁其历史人物和世界历史上的角色的话。

注释

1. 其结果也并不是决定性的,因为在接下来几十年里,锡克人将会展开激烈的争夺,最终从阿富汗人手中夺走其控制权。

2. 莫卧儿帝国的衰落制造了一个自由和开放的军事活动的市场,直至18世纪早期都受到阿富汗移民的支配。正如霍斯·古芒斯(Jos Gommans)在《印度-阿富汗帝国的兴起。1710-1780》(The Rise of the Indo-Afghan Empire 1710-1780,Brill, Leiden, 1995)一书中所写的,阿富汗雇佣兵的优势在于,他们既掌握了在那场争夺中最有效的军事组织,即中等规模、高度机动的轻骑兵部队,又享有对于发展这类单位来说至关重要的军事便利,也就是精良的战马,同一群阿富汗商人从中亚的产马地带把战马带到了几乎没有马的印度。这些行商-雇佣兵被统称为罗希拉人(Rohillas,来自Roh这个词,即多山的边境地带),他们大量定居在恒河和亚穆纳河(Yamuna)之间的土地上,该地被称为Rohilkhand,他们的领袖在德里宫廷中非常有势力。1760年左右罗希拉人中最杰出的人物是纳吉布·道拉,他的领地既遭到马拉塔人最频繁的袭击,又处在从后勤上协助杜兰尼军事行动的最佳位置。这场战役正是他挑起的,目的是反击马拉塔人的威胁。

3. 在全片中,有一些穆斯林角色没有被描绘为明确的敌人。其中之一是帕尼帕特战役躲不开的历史主角:易卜拉欣·汗·加迪(Ibrahim Khan Gardi),他是一位在马拉塔军中担任高级职务的德干穆斯林,统帅(印度)骑兵、(欧式)步兵和炮兵。他是一位德高望重的老将,在马拉塔军中服役多年,在马拉塔人的许多场胜利中都居功至伟。然而在影片中,他却成了被马拉塔人的英雄萨达希瓦·帕乌在一连串事件的开头饶过一命的俘虏,因此就和萨达希瓦·帕乌产生了人身效忠关系,这解释了他后来置身于印度教徒-穆斯林冲突时表现出来的尴尬地位。电影编剧对他为何坚定忠于马拉塔人的事业的原因没有兴趣。这颇为遗憾,因为此处的真实可能比虚构更有戏剧性:在帕尼帕特战役后,由于易卜拉欣·加迪拒绝加入阿富汗军,艾哈迈德·沙将其处决。

4. 有趣的是,艾哈迈德·沙·杜兰尼的唯一一位非阿富汗人传记作者——而且还是唯一一部找得到的英语传记《艾哈迈德·沙·杜兰尼,现代阿富汗之父》(Bombay, 1959)的作者——是一位印度历史学家甘达·辛格(Ganda Singh,1900-1987)。他是锡克人,和印度其他族群相比,他的族群在过去和阿富汗人的斗争史在身份塑造方面占据更核心的地位。但他却是用特别积极的笔调描写艾哈迈德·沙的。

5. 坎大哈以其石榴而举世闻名,几个世纪以来坎大哈石榴和其他阿富汗水果一直被出口到印度。这场戏和艾哈迈德·沙自己的诗歌形成尴尬对比。诗中他怀念阿富汗的花园,并宣布自己宁可放弃德里的王位也要换回阿富汗光秃秃的群山。

6. 1990年代的电视连续剧《伟大的马拉塔人》(由阿富汗-印度导演Sanjay Khan拍摄)既赞扬了马拉塔人的勇猛,又不屑于去描绘艾哈迈德·沙·阿布达里(他显现一个特别粗鲁和无情、但不那么阴险的反派)。这部剧一股脑儿把责任都推给纳吉布·道拉,它同样充满爱国情怀,然而要比2019年的《帕尼帕特》更真实和好看。

7. 《帕尼帕特》上映后仅一个月,另一部反映马拉塔人事迹的时代动作电影登上了印度银幕。《坦哈季》(Tanhaji)再次拍成了印度教勇士保家卫土(这次是中印度)、抵抗穆斯林恶魔的侵略(莫卧儿人,当时他们还在野心勃勃地企图征服马拉塔人)。但片中的主要反派成了一名指挥着莫卧儿大军的拉其普特印度教徒。根据视角的不同,此人可以被看成是宗教上宽容的莫卧儿帝国(在其鼎盛时期)的一位高官,或者被看成是最坏的叛徒。但这里更有趣的地方在于,他和他的电影反派伙计艾哈迈德·沙、尤其是阿拉乌丁·卡尔吉共享一些被当成是穆斯林(邪恶)他者特征的恶心习惯,比如作弊、大量吃肉、以及威胁要夺走妇女的贞操。

帕尼帕特是印度北部的一座小要塞,距离莫卧儿帝国的首都德里城,只有90公里,是北方强敌进攻印度的必经之地,约等于中国的山海关。这片子讲的是印度马拉塔帝国和阿富汗穆斯林之间进行的第三次帕尼帕特会战,时间在1761年,中国的清代乾隆年间。

这次会战对印度历史并没有决定性的意义,虽然印度方面的马拉塔帝国兵败,但阿富汗穆斯林也没有继续进攻。这片子旨在塑造一个保家卫国的印度英雄统帅:萨达西夫。

中国“定于一尊”的帝国体制,在世界上其实是个特例。欧洲、日本、印度等绝大多数地区,都是封建制,所以本片交战双方,其实是印度教徒为主的马拉塔帝国,率领着一群印度教/穆斯林王公,迎击阿富汗杜兰尼王朝率领的另一群印度教/穆斯林王公,谁能在战前拉到更多的盟友和物质,谁就更有优势。

萨达西夫是个伟大的战士,这使得他在战场上勇冠三军,赢得了阿富汗对手的尊重,以及“有生之年不再踏足印度斯坦土地”的承诺;但他也是个不伟大的统帅,没能察觉和协调各方面的矛盾,没能赢得足够的盟友,不得不以寡敌众,饮恨而终。

三百年过去了,印度的强敌仍然来自北方,而印度从封建国家到民族国家的整合,似乎还在进行之中。这次整合如果完成,将如拿破仑时代的法兰西一样,爆发出惊人的能量。想必这就是导演拍摄本片的用心。

虽然片子长达2小时50分钟,但要交代清楚形势,还是值得这么长的。只是主角的感情戏略多了些,压缩掉半个小时,或许就能值得五星。

战争史诗大片《帕尼帕特》无疑是去年最受期待的印度电影之一。

影片描述了印度马拉地人与阿富汗杜兰尼帝国在帕尼帕特的第三次战役。

马拉地人的率军领袖是新一任佩舍瓦(《帝国双璧》男主角的儿子)的堂弟萨达希夫,阿富汗这边则是统治者阿赫迈德·沙,两位主角的出场都采用了印度电影常见的“立传式”手法,前者带领马拉地人智取了海德拉巴的尼扎姆,后者则以一人之力,解决了内廷的刺杀政变。总而言之,双方都不是吃素的。

众所周知,印度的史诗片从来都不认真讲历史,在《巴霍巴利王》之前,大多都是以史为布景来描摹浪漫爱情,如《阿育王》、《阿克巴大帝》等,而在这之后,则大多都是个人英雄主义的刻画以及民族主义的宣扬,如《一号自由勇士》、《章西女王》等。两位主角常规套路式的出场,让我一度以为《帕尼帕特》大抵不过就是这两种老样子。

但就像当初拍摄《印度往事》时所展现的先锋精神,导演阿素托史·哥瓦力克这次决定来点不一样的。

在拍摄前,他带着自己的助理,翻阅了一切能得到的历史资料,并走访了很多相关地方、采访了不少相关人士,尽可能多地掌握到有关这次战役的细节。

因为,阿素托史想要真真正正地在荧幕上重塑一次历史。

这种谨慎的态度,不仅仅体现在各种宫廷内景的细腻布置,如马拉地人印度教风情以及阿富汗穆斯林特色,

也反映在不同人物、不同场景里的考究装束,如阿赫迈德·沙的战袍盔甲就多达三层,饰演者桑杰·达特是在高温天气下,穿着这样的衣服完成了整个战场上的戏码。

如此费劲心力,就是为了真实还原历史。

但这都只是表象,整部影片最真实的内核在于,无论是人物塑造、还是剧情叙述,它都摒弃了印度电影里一贯过于浓重的戏剧化。

长达165分钟的片时里,前120分钟都在描摹双方的战前准备以及战略布局,以一种极为宏观的角度,展现了印度当时的复杂战局以及特殊地形,为了更为具象化,影片还不止一次地秀出了详尽的地图,以帮助观众更好地了解——马拉地人在消灭了海德拉巴的尼扎姆后,基本统一了印度南方,与北边残存的莫卧儿王朝形成地理上的割据状态,但后者必须一直上岁才得以不被消灭。于是,心有不甘的莫卧儿皇帝,恳请更北边的阿富汗侵略自己以对抗马拉地人,马拉地人遂以保卫领土的名义应战,迅速组建联盟军。

这期间,展现了大量的内政较量、外交策略以及各种合纵连横,演绎出十分精彩的权谋戏码,而不再是简单的正邪对立、敌我交战,更少了打鸡血般的民族主义,摆出了一种客观、平静的历史眼光。

如此,人物的塑造也呈现中立立场,萨达希夫没有被美化,阿赫迈德·沙也无任何丑化,双方都是战场上的勇者和智者,并恰如其分地融于故事之中,谁也没有得到过多的戏份。

结尾40分钟的战争场面,更是严格遵循了客观、现实的理念,既没有《帕德玛瓦蒂王后》里“走台步式”的炫耀布阵、《一号自由勇士》中地道里蹦出骑兵的奇观,也没有《巴霍巴利王》中椰子树弹射突围、《凯萨里》中一人单挑百人的开挂式个人特写,而是非常朴实地从正规的阵型变化、炮火试探、步兵冲阵依序展开,直至近身厮杀的肉搏戏,也都是接地气的大力挥砍,几乎没什么花活,期间甚至还刻画了逃兵的现象。

总之,场面真实又不失壮观。

最终,阿富汗以“伤敌一千、自损八百”的惨重代价,艰难的赢得了这场战役,但望着满地的鲜血与尸首,阿赫迈德·沙骑马没有露出胜利者的笑容,在敬佩马拉地人勇猛的同时,他深深地感受到了战争的罪孽。

这位彪悍的统治者为此再也没有踏上过印度的土地,而影片也顺势拔高主题,亮出了其反战的态度。

讲真,这是我看过最有诚意的一部印度历史战争片了。

但显然,这样缺乏生理、心理刺激的真实客观以及超越国界与民族的宏大主题,并不受印度观众的欢迎,影片不但在IMDb上摘得了5.5的惨淡得分,票房也严重扑街,上映头三天,累积仅1.7亿卢比。

当然,由于对拉贾斯坦邦邦主的一些负面描写,影片在上映前后,还遭到了观众的联合抵制,这也或多或少影响了票房。

如此,这就成了继《死丘往事》败北之后,导演阿素托史遭遇的又一次滑铁卢。

不过,影片自身也有一些瑕疵,比如萨达希夫的爱情副线,完全就是多余的,而最后对马拉地人的歌颂则是勉强的,导演可能是企图通过增加一些浪漫戏码、商业元素,来讨好大众。毕竟,对于那些非历史爱好者来说,这部电影有些沉闷了,但遗憾的是,效果甚微,而只是无故拖长了片时罢了。

尽管商业上没有取得成功,但个人认为,《帕尼帕特》依然不失为印度电影一次有意义的尝试,毕竟想要跨出国门,成为真正的国际电影大国,印度电影不能满足于在本土自娱自乐。

有兴趣可以关注公号Indianmovie